Bildungslandschaft Schweiz: Die wichtigsten Baustellen bestehen nach wie vor

Mit den Bildungsverfassungsartikeln hat der Souverän im Jahr 2006 Bund und Kantonen eine gemeinsame Verantwortung für die Qualität und die Durchlässigkeit des schweizerischen Bildungswesens übertragen. Seither erscheint als Teil des Qualitätssicherungsprozesses alle vier Jahre der Bildungsbericht Schweiz. Der Bildungsbericht analysiert alle Bildungsstufen von der Vorschule bis zur Weiterbildung nach den drei Evaluationskriterien Effektivität, Effizienz und Equity (siehe Kasten 2). Darüber nimmt er für jede Bildungsstufe einzeln und das Bildungswesen gesamthaft eine Kontextbeschreibung vor.

Wie beeinflussen demografische Schwankungen die Bildungsausgaben?

Die Zahl der im schulfähigen Alter stehenden Jugendlichen schwankt in langen Zyklen und erreicht derzeit gemessen an der Gesamtbevölkerung einen historischen Tiefststand. Da die Geburtenzahlen seit einigen Jahren aber wieder steigen, nimmt die Zahl der 6- bis 16-Jährigen an der Gesamtbevölkerung bis 2030 zu; danach sinkt sie voraussichtlich wieder. Diese demografischen Schwankungen haben zwei wichtige Auswirkungen auf die Bildungsausgaben:

Zum einen verändert sich bei steigenden oder sinkenden Schülerzahlen die Finanzierungslast für die erwerbstätige Bevölkerung. Nachdem diese Belastung vor rund fünfzehn Jahren einen Tiefststand erreicht hat, wird sie in den nächsten zwanzig Jahren wieder zunehmen, da den steigenden Schülerzahlen stagnierende und später sogar sinkende Zahlen von Erwerbstätigen gegenüberstehen werden. Auf dem Höchststand der Schülerzahlen werden fünf Erwerbstätige für die Kosten eines Schülers in der Volksschule aufzukommen haben.

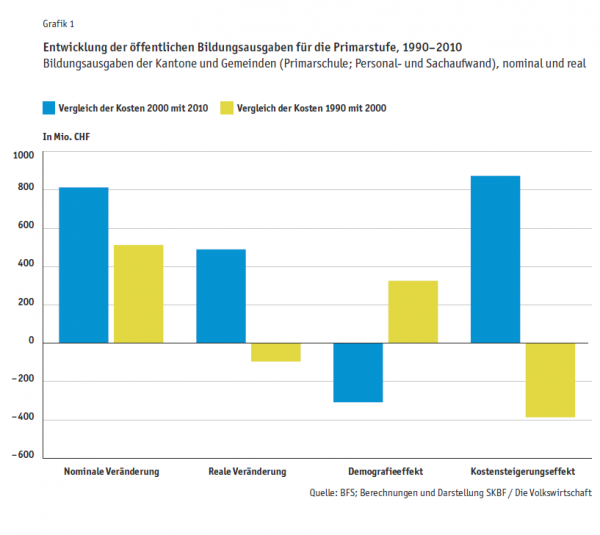

Zum Andern verändern die demografischen Schwankungen die Ausgaben pro Schüler, da das Schliessen oder Öffnen von Schulen und Klassen nicht proportional zu diesen Schwankungen verläuft. In Zeiten rückläufiger Schülerzahlen führt dies tendenziell zu steigenden Kosten und umgekehrt. Nicht zuletzt aus diesem Grund waren die öffentlichen Ausgaben zwischen 2000−2010 im Vergleich mit der Dekade davor mit jährlichen realen Kostensteigerungen von über 800 Mio. Franken alleine für die Primarstufe verbunden. Dass die Schülerzahlen auf dieser Stufe wieder steigen, dürfte sich im gegenwärtigen Jahrzehnt eher kostendämpfend auswirken.

Trend zu Teilzeitarbeit erhöht den Mehrbedarf an Lehrpersonen

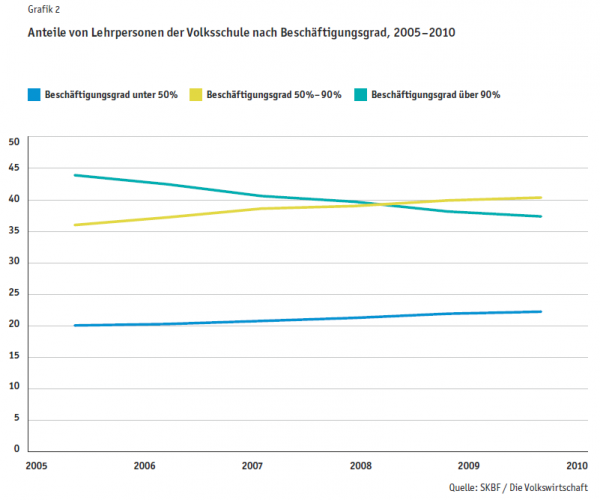

Für die Qualität des Unterrichts auf allen Bildungsstufen sind gut ausgebildete Lehrpersonen zentral und müssen deshalb in genügender Zahl ausgebildet werden. Zu dieser in der gemeinsamen Erklärung von Bund und Kantonen beschriebenen Herausforderung hat schon der Bildungsbericht 2010 festgehalten, dass die Zahl der neu ausgebildeten Lehrpersonen längerfristig nur etwa die Hälfte des Bedarfs zu decken vermag, der alljährlich aus Pensionierungen, Berufswechseln und anderen Gründen entsteht. Zwar haben es die pädagogischen Hochschulen erfreulicherweise in den vergangenen Jahren geschafft, ihre Studierendenzahlen laufend zu erhöhen. Aber die für eine nachhaltige Versorgung mit Lehrpersonen notwendige Studierendenzahl ist noch lange nicht erreicht. Dazu kommt, dass bei den Lehrpersonen gemäss den verfügbaren Zahlen kein Ende des Trends zu mehr Teilzeitarbeit abzusehen ist (siehe Grafik 2), was den stetigen Mehrbedarf an neuen Lehrpersonen noch zusätzlich erhöht. Neben Programmen für Quereinsteiger in den Lehrberuf müssten deshalb insbesondere auch Rahmenbedingungen und Anreize geschaffen werden, die geeignet sind, die durchschnittlichen Beschäftigungsgrade der aktiven Lehrerschaft zu erhöhen.

Das 95%-Ziel wird bei der eingewanderten Bevölkerung verfehlt

Ein wichtiges Bildungsziel wurde schon 2006 von den Behörden und den Organisationen der Arbeitswelt gesetzt und von Bund und Kantonen 2011 bekräftigt. Dieses sieht vor, dass bis 2015 95% der 25-Jährigen in der Schweiz mindestens einen Abschluss auf Sekundarstufe II haben sollten. Verfeinerte Analysen zur Zielerreichung nach Kantonen oder engen Altersklassen sind derzeit aus statistischen Gründen noch nicht möglich (siehe Kasten 3). Für die gesamte Schweiz zeigt sich aber, dass die Quote seit zwanzig Jahren zwischen 90% und 92% oszilliert und somit die Grenze von 95% noch verfehlt wird. Differenziert man weiter, wird ersichtlich, dass das 95%-Ziel für Personen, die erst nach der Geburt in die Schweiz kamen, noch in weiter Ferne liegt, während es für die in der Schweiz geborenen Jugendlichen schon seit Jahren erreicht ist. In der Debatte um die Einwanderung hochqualifizierter Migranten wird zu häufig ausgeblendet, dass der Anteil der Personen mit einem tiefen Qualifikationsprofil bei den Einwanderern immer noch höher ist als bei der ansässigen Bevölkerung. Dass das 95%-Ziel noch verfehlt wird, ist demnach nur teilweise dem hiesigen Bildungswesen zuzuschreiben. Lösungen müssen nicht nur, aber auch ausserhalb des Bildungswesens gesucht werden.

Prüfungsfreier Zugang zur Universität im Fokus

Nach den etwas durchzogenen Resultaten der Kompetenzmessungen bei Maturanden (Evamar II) sind auch die Sicherung des prüfungsfreien Zugangs und die praktisch uneingeschränkte Studienfachwahl in der Schweiz zu einem bildungspolitischen Ziel erklärt worden. Die EDK hat hierzu eine Reihe von Projekten gestartet. Der Bildungsbericht zeigt, dass diese Frage nicht losgelöst von der Frage der «richtigen» Maturitätsquote betrachtet werden kann. Auch wenn es die einzig richtige Maturitätsquote nicht gibt, lässt sich doch der Zusammenhang zwischen den kantonalen Maturitätsquoten und dem Studienerfolg belegen. Kantone mit hohen Maturitätsquoten erlauben deutlich mehr Schülerinnen und Schülern den Zutritt zum Gymnasium, die gemessen an den Pisa-Testergebnissen nicht wirklich über eine genügende schulische Vorbereitung verfügen. Und trotz teilweise sehr hoher Abbruchquoten an den Gymnasien zeigten sowohl die Evaluation der Maturität als auch neuere Untersuchungen zum Studienabbruch an Schweizer Universitäten,1 dass in Kantonen mit hohen Maturitätsquoten Maturanden sowohl schlechtere Leistungen zum Zeitpunkt der Maturität ausweisen, wie auch einem höheren Risiko des Studienabbruchs an der Hochschule unterliegen. Will man den prüfungsfreien Zugang zu den Hochschulen nicht durch Beschränkungen bei den Maturitätsquoten sichern, ist vor allem dafür zu sorgen, dass alle Maturanden die Mindeststandards bei den Kompetenzen erreichen und somit von einer wirklichen – und nicht nur einer theoretischen – Studierfähigkeit ausgegangen werden kann.

Dem Fachkräftemangel früher begegnen

Ausser zu quantitativen und qualitativen Zielen bei der Ausbildung äusserten sich Bund und Kantone auch zur Rolle des Bildungswesens bei der Linderung des Fachkräftemangels insbesondere an Absolventen eines Studiums in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint). Die Detailanalysen des Bildungsberichtes zeigen deutlich, dass vor allem die Wahl eines Studienfachs im Mint-Bereich stark durch die Schwerpunktwahl am Gymnasium vorgeprägt ist. Wer den naturwissenschaftlichen und mathematischen Schwerpunkt am Gymnasium gewählt hat, studiert mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Mint-Fach oder Medizin; hingegen kommen nur wenige Studierende von Mint-Fächern aus anderen Schwerpunkten. Da im Durchschnitt nur rund ein Fünftel der Gymnasiasten den Mint-Schwerpunkt wählen, ist das Potenzial für Studierende in einem Mint-Fach begrenzt.

Weiter fällt bei der Betrachtung auf, dass die Schwerpunktwahl an den Gymnasien von Kanton zu Kanton recht grosse Unterschiede aufweist. So wählen beispielsweise im Kanton Zürich praktisch die Hälfte der Gymnasiasten einen sprachlichen Schwerpunkt, während dies im Kanton Bern nur gerade ein Fünftel tun. Nur mit unterschiedlichen Präferenzen der Maturanden sind so grosse Unterschiede schwer zu erklären; sie müssen auch durch die unterschiedlichen Angebote zustande kommen (angebotsinduzierte Nachfrage). Für die Bildungspolitik wiederum bedeutet dies, dass sie über ihre Angebotssteuerung selber einen entscheidenden Einfluss auf die Studienfachwahl hat und somit den Fachkräftemangel willentlich oder unwillentlich beeinflusst.

Akademische Karriere lohnt sich für inländische Forschende wenig

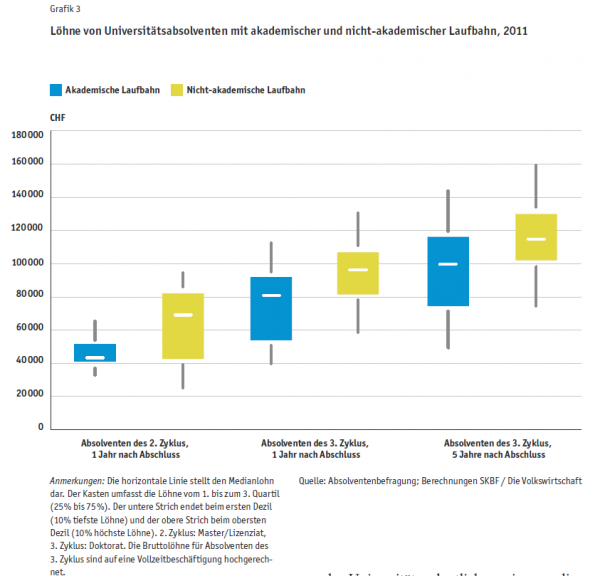

Ein spezifischer Aspekt des Fachkräftemangels wurde mit dem fünften bildungspolitischen Ziel angesprochen. Es besteht darin, die Attraktivität für eine akademische Karriere an universitären Hochschulen nachhaltig zu steigern. Damit ist gemeint, dass es um die Attraktivität einer akademischen Karriere – und damit zuallererst eines Doktorats – für hiesige Studierende geht und nicht etwa um die Attraktivität einer Professur an einer Schweizer Universität für ausländische Akademiker. Betrachtet man die monetären Aussichten für Studierende, die eine akademische Karriere wählen, zeigt sich, dass sie nicht nur in der Zeitperiode des Verfassens der Dissertation – meistens wegen Teilzeitbeschäftigung an der Universität – deutlich weniger verdienen: Ihr Jahreslohn beträgt auch noch fünf Jahre nach Abfassen der Dissertation im Median rund 20 000 Franken weniger, verbunden mit einem grossen Risiko nach unten. Die Faktoren, welche diese Differenz erklären, sind einerseits die häufig noch befristeten, weil projektgebundenen Arbeitsverträge (Habilitation, Assistenzprofessur ohne Tenure usw.), eine grössere Wahrscheinlichkeit, die akademische Karriere im Ausland mit tiefen Löhnen fortsetzen zu müssen, und der Umstand, dass Karrieren ausserhalb der Universität häufiger mit hierarchischen Verantwortlichkeiten einhergehen, die sich dort positiv auf den Lohn auswirken.

Die Lohndaten zeigen also, dass eine akademische Karriere nicht nur während der Dissertationsphase mit Lohnverzicht verbunden ist (dies könnte noch als Investition in bessere Erwerbsaussichten verstanden werden), sondern auch längere Zeit darüber hinaus. Angesichts dieser Situation ist es offensichtlich, warum eine akademische Karriere an Schweizer Universitäten eher für ausländische Akademiker attraktiv ist als für Schweizer Studierende.

Bildungspolitische Ziele: Ein laufender Prozess

Der Bildungsbericht 2014 ist der erste Bildungsbericht nach einem vollständigen Monitoring-Zyklus. Gestützt auf die Erkenntnisse der Bestandsaufnahme von 2010 einigten sich Bund und Kantone auf gemeinsame bildungspolitische Ziele, deren Erreichungsgrad nun wieder evaluiert worden ist. Für einige der Ziele war allerdings eine Überprüfung nicht möglich, weil dafür notwendige Handlungsschritte noch ausstehen. Trotzdem wird schon heute deutlich, dass eine periodische Berichterstattung notwendig und zweckdienlich ist. Denn sie zeigt nicht nur, ob die mit der Zielsetzung verbundenen Änderungen oder Verbesserungen eingetreten sind und das Ziel als erreicht gelten kann, sondern auch, ob sich in der Zwischenzeit neue Problemfelder aufgetan haben, die eine Adjustierung bei den bildungspolitischen Zielen selbst erfordern. Aufgrund der Erkenntnisse des Bildungsberichtes 2014 lässt sich verkürzt schlussfolgern, dass die 2011 beschlossenen Ziele immer noch die wichtigsten Baustellen des schweizerischen Bildungswesens darstellen, und dass die Zielerreichung bei nahezu all diesen Bereichen noch ein laufender Prozess ist.

Literaturverzeichnis

− Wolter, Stefan C., Kull, Miriam (2007): Bildungsbericht 2006 – Grundlagen für die Systemsteuerung. In: Die Volkswirtschaft 1/2, S. 15–18.

− Wolter, Stefan C. (2010): Bildung in der Schweiz unter der Lupe. In: Die Volkswirtschaft 3/2010, S. 54−57.

− Wolter, Stefan C., Diem, Andrea, Messer, Dolores (2013): Studienabbrüche an Schweizer Universitäten. Aarau: SKBF (Staff Paper Nr. 11).

Bibliographie

− Wolter, Stefan C., Kull, Miriam (2007): Bildungsbericht 2006 – Grundlagen für die Systemsteuerung. In: Die Volkswirtschaft 1/2, S. 15–18.

− Wolter, Stefan C. (2010): Bildung in der Schweiz unter der Lupe. In: Die Volkswirtschaft 3/2010, S. 54−57.

− Wolter, Stefan C., Diem, Andrea, Messer, Dolores (2013): Studienabbrüche an Schweizer Universitäten. Aarau: SKBF (Staff Paper Nr. 11).

Zitiervorschlag: Stefan C. Wolter (2014). Bildungslandschaft Schweiz: Die wichtigsten Baustellen bestehen nach wie vor. Die Volkswirtschaft, 03. Januar.

In der Erklärung «Chancen optimal nutzen» vom 30. Mai 2011 einigten sich der Bund und die Kantone auf sechs prioritäre Ziele für das Schweizer Bildungswesen. Eine der Aufgaben des Bildungsberichtes ist es, periodisch Bericht über den Zielerreichungsgrad bei diesen Auskunft zu geben:

Obligatorische Schule: Die Bundesverfassung (Art. 62 Abs. 4) verpflichtet die Kantone, Ziele und wichtige Strukturen der Bildungsstufen zu harmonisieren.

Nachobligatorischer Abschluss: Die Zahl der Erwachsenen mit Abschluss auf Sekundarstufe II soll auf 95% gesteigert werden.

Gymnasiale Maturität: Bund und Kantone prüfen gemeinsam Massnahmen, wie die Studierfähigkeit der Maturandinnen und Maturanden und damit der prüfungsfreie Zugang zur Universität langfristig sichergestellt werden kann.

Abschlüsse der höheren Berufsbildung: Die Vergleichbarkeit der Abschlüsse in der höheren Berufsbildung soll im internationalen Kontext sichergestellt werden.

Wissenschaftlicher Nachwuchs: Die Attraktivität einer Karriere für junge Forschende an universitären Hochschulen soll verbessert werden.

Validierung von Bildungsleistungen: Den zunehmend flexiblen Laufbahngestaltungen mit Umorientierungen, Familienpausen und Wiedereinstiegen soll vermehrt Rechnung getragen werden. Nicht in der Schule erworbene Lernleistungen sollen zunehmend im formalen Bildungssystem als Vorleistungen angerechnet werden können

Um bildungspolitische Entscheide auf rationale Grundlagen zu stellen und sicherzustellen, dass Bund und Kantone bei einschlägigen Entscheiden am selben Strick ziehen, installierten die Behörden schon vor zehn Jahren einen kontinuierlichen Monitoringprozess. Dessen Erkenntnisse münden alle vier Jahre in einen Bildungsbericht.a Auf der Basis des ersten offiziellen Bildungsberichts von 2010 einigten sich Bund und Kantone auf eine gemeinsame Erklärung zu Bildungszielen (2011), deren Erreichung in den Bildungsberichten thematisiert und dokumentiert wird. Einige dieser sechs Ziele und Herausforderungen werden in diesem Artikel näher beleuchtet. Neben der Beschreibung der Bildungsstufen und -typen nach den Kriterien Effektivität der Zielerreichung, Effizienz des Mitteleinsatzes (sowohl monetär wie nichtmonetär) sowie Equity (also der Frage, wie sehr alle Bevölkerungsgruppen und -schichten an der Bildung partizipieren und dabei erfolgreich sein können) werden für alle Bildungsstufen die wichtigsten institutionellen Merkmale beschrieben. Dies dient in einem föderal aufgebauten Bildungssystem dem besseren Verständnis des Systems, aber auch dem spezifischen Monitoring des Fortschrittes beim Harmonisierungsprozess, welcher durch das HarmoS-Konkordat der Kantone angestossen worden ist.

a Siehe Wolter und Kull (2007) sowie Wolter (2010).

Zwei grosse Reformprojekte werden sich positiv auf die Möglichkeiten der Bildungsberichterstattung auswirken, allerdings erst ab dem Bildungsbericht 2018. Das erste betrifft die Modernisierung der Bildungsstatistik, welche durch die Einführung des Schüleridentifikators in der Lage sein wird, individuelle Bildungsverläufe nachzuzeichnen und so Aufschluss darüber zu geben, welche Faktoren einen erfolgreichen und reibungslosen Verlauf begünstigen oder hemmen. Wie gross der Erkenntnisgewinn ausfallen wird, hängt aber entscheidend davon ab, welche Daten mit diesem Identifikator verknüpft werden dürfen. Dies betrifft nicht zuletzt die zweite Neuerung, nämlich die erstmalige Messung der Grundkompetenzen in der Schweiz nach nationalen Standards. Erst wenn die individuellen Testergebnisse mit dem Identifikator zu Bildungskarrieren verknüpft werden dürfen, wird man über die Folgen guter oder fehlender Grundkompetenzen mehr erfahren können. Und nur die Verknüpfung wird es erlauben, rückwirkend Erkenntnisse zur Tauglichkeit der Grundkompetenzmodelle zu gewinnen

Das könnte Sie auch interessieren

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO