Kostenanreize im Gesundheitswesen: Das Beispiel der Medikamentenabgabe

Ist für die Patienten günstiger als die direkte Medikamentenabgabe: Ein Arzt stellt ein Rezept aus. (Bild: Shutterstock)

Seit 1996 sind die Kosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) in der Schweiz jährlich im Durchschnitt um 4 Prozent gestiegen. Das stärkste Wachstum verzeichneten in den letzten Jahren die Spitalambulatorien sowie die frei praktizierenden Spezialisten.[1]

Dafür gibt es verschiedene Ursachen: Einerseits tragen der medizinische Fortschritt, steigende Einkommen und der demografische Wandel zum Kostenanstieg bei. Andererseits spielt die regulatorische Ausgestaltung des Gesundheitswesens eine bedeutende Rolle. Denn: Die institutionellen Rahmenbedingungen für Leistungserbringer, Patienten und Versicherer bestimmen die (In-)Effizienz, mit der die finanziellen Ressourcen eingesetzt werden. Die gesundheitsökonomische Forschung kann in dieser Hinsicht einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie die Anreizwirkung von Regulierungen mit wissenschaftlichen Methoden untersucht und die Ergebnisse in den politischen Diskurs einbringt.

Ein exemplarisches Beispiel dafür, wie Regulierungen im Gesundheitswesen zu problematischen Anreizwirkungen und damit zu höheren Kosten führen können, ist der Verkauf von rezeptpflichtigen Medikamenten in der Arztpraxis – die sogenannte Selbstdispensation. Ist die Medikamentenabgabe verboten, stellt der Arzt ein Rezept für den Kauf in einer Apotheke aus. Da eine Arztpraxis eine Marge beim Medikamentenverkauf hat, setzt die Selbstdispensation unweigerlich finanzielle Anreize für selbstständig tätige Ärzte, mehr und teurere Medikamente an Patienten zu verschreiben, als sie es sonst tun würden.

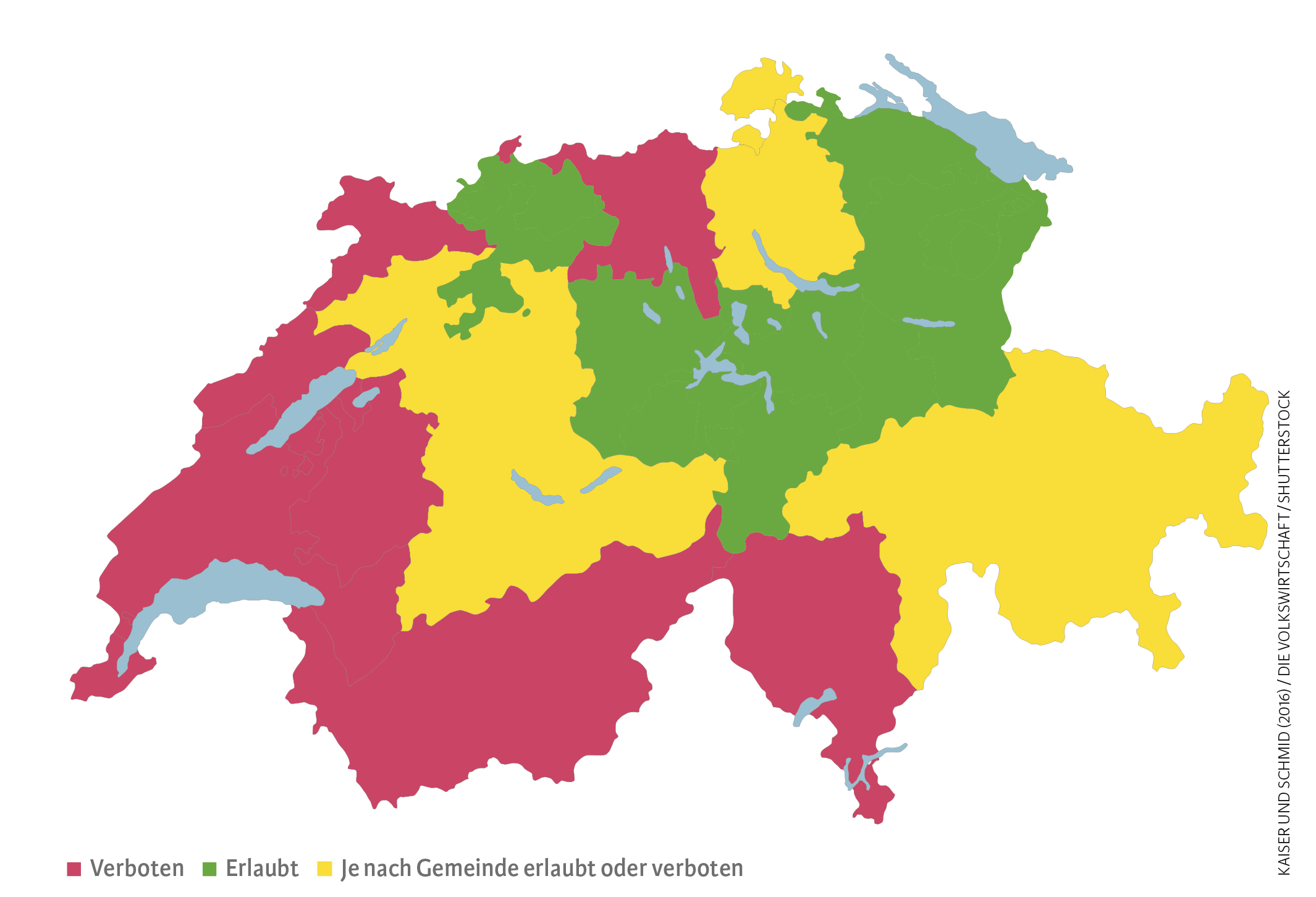

In einer wissenschaftlichen Studie haben wir untersucht, wie sich die Selbstdispensation auf die Kosten von frei praktizierenden Spezialisten in der Deutschschweiz auswirkt.[2] Die Einschränkung der Studie auf die Deutschschweiz war notwendig, weil nur in dieser Sprachregion unterschiedliche Regelungen existieren (siehe AbbildungMedikamentenabgabe durch Ärzte nach Kanton (Stand: 2010)

Anmerkung: Die Karte bezieht sich auf die Jahre 2008 bis 2010. Seit 2012 ist die Selbstdispensation in allen Zürcher Gemeinden erlaubt; der Kanton Schaffhausen folgt 2018.

Die kantonal unterschiedlichen Regimes sind meist historisch gewachsen und bestehen in einigen Fällen seit dem 19. Jahrhundert.[3] Der Umstand, dass in der Schweiz beide Regulierungsformen nebeneinander koexistieren, erlaubt es, die kausale Wirkung der Selbstdispensation auf die Medikamentenkosten mit geeigneten statistischen Methoden zu analysieren.

Für die Analyse haben wir detaillierte Informationen von rund 3400 Arztpraxen aus dem Datenpool der Krankenversicherer verwendet. Diese wurden durch frei verfügbare Daten des Medizinalberuferegisters und des Bundesamts für Statistik ergänzt. Die verwendete Regressionsmethode erlaubt es, den Effekt der Selbstdispensation auf die Kosten von anderen Einflussfaktoren, wie der Patientenstruktur, zu trennen. Vereinfacht gesagt, werden Arztpraxen mit und ohne Selbstdispensation aber mit sonst gleichen Eigenschaften miteinander verglichen. (siehe Kasten)

Mehrkosten von bis zu 100 Franken pro Patient

Die Studie zeigt: Eine selbst dispensierende Arztpraxis verursacht rund 90 bis 100 Franken mehr Medikamentenkosten zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung pro Patient und Jahr als eine vergleichbare Praxis, die keine Medikamente abgeben darf. Bei Medikamentenkosten von rund 280 Franken pro Patient und Jahr entspricht dies einem Effekt von rund 32 bis 35 Prozent. Dieses Ergebnis ist robust in Bezug auf die Wahl des ökonometrischen Schätzverfahrens.

Weiter wurde festgestellt, dass die Selbstdispensation auch bei den direkten Behandlungsleistungen höhere Kosten verursacht, was womöglich mit einem höheren zeitlichen Gesamtaufwand für Behandlungen im Zusammenhang stehen könnte. Der Effekt ist hier relativ gesehen jedoch kleiner als bei den Medikamentenkosten.

Weitere Studien zum Ärzteverhalten im Zusammenhang mit der Selbstdispensation in der Schweiz zeigen qualitativ übereinstimmende Ergebnisse.[4] Sie liefern zudem Hinweise darauf, weshalb die Medikamentenkosten aufgrund der Selbstdispensation höher sind. So zeigt sich beispielsweise, dass in Gebieten mit vielen dispensierenden Ärzten häufiger Antibiotika angewendet werden.[5]

Ferner gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen der Selbstdispensation und der Verwendung von Generika, aber Ärzte scheinen gleichzeitig ihre Marge auf dispensierten Medikamenten zu optimieren.[6] Allerdings lassen diese Studien keine direkten Rückschlüsse auf die Gesamtkosten zu, da sie sich jeweils auf bestimmte Medikamente beziehen.

Betrachtet man den Gesamtmarkt, so zeigt eine weitere Studie, dass die Selbstdispensation die Medikamentenkosten vor allem durch eine Mengenausweitung erhöht.[7] Der durchschnittliche Preis von dispensierten Medikamenten scheint hingegen – verglichen mit verschriebenen Medikamenten – sogar etwas tiefer. Somit dominiert der Mengeneffekt empirisch den Preiseffekt sehr deutlich. Dies trifft sowohl auf Grundversorger wie auch auf Spezialisten zu.

Kosteneinsparungen möglich

Zusammenfassend deutet die empirische Evidenz klar darauf hin, dass Ärzte auf die finanziellen Anreize reagieren und eine Mengenausweitung stattfindet, womit die Selbstdispensation zu höheren Medikamentenkosten führt. Aus reiner Kostensicht müsste die Selbstdispensation somit in allen Kantonen abgeschafft werden. Mit Blick auf die Medikamentenkosten kann man anhand unserer Studie überschlagsmässig berechnen, dass bei den Spezialisten so rund 120 bis 145 Millionen Franken pro Jahr eingespart werden könnten. Das entspricht allerdings nur etwas mehr als einem halben Prozent der Gesamtkosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Das Einsparpotenzial ist, relativ gesehen, also eher gering. Bei der Beurteilung der Selbstdispensation sind zudem weitere Gesichtspunkte wie beispielsweise die Medikamentenverfügbarkeit und die Präferenzen der Patienten zu berücksichtigen.

Literaturverzeichnis

- Burkhard, D., C. Schmid, K. Wüthrich (2015). Financial Incentives and Physician Prescription Behavior: Evidence from Dispensing Regulations, University of Bern, Department of Economics, Discussion Paper dp1511.

- Filippini, M., F. Heimsch, G. Masiero (2014). Antibiotic Consumption and the Role of Dispensing Physicians, Regional Science and Urban Economics, 49: 242–51.

- Kaiser, B., C. Schmid (2016). Does Physician Dispensing Increase Drug Expenditures? Empirical Evidence from Switzerland, Health Economics, 25: 71–90.

- Rischatsch, M., M. Trottmann, P. Zweifel (2013). Generic Substitution, Financial Interests, and Imperfect Agency, International Journal of Health Care Finance and Economics, 13: 115–38.

- Rischatsch, M. (2014). Lead Me not into Temptation: Drug Price Regulation and Dispensing Physicians in Switzerland, European Journal of Health Economics, 15: 697–708.

- Strupler, P. (2017). Kosten des Gesundheitssystems steigen stärker als in den Nachbarländern, Die Volkswirtschaft, 3/2017: 6–10.

- Trottmann, M., M. Früh, H. Telser, O. Reich (2016). Physician Drug Dispensing in Switzerland: Association on Health Care Expenditures and Utilization, BMC Health Services Research, 16.

Bibliographie

- Burkhard, D., C. Schmid, K. Wüthrich (2015). Financial Incentives and Physician Prescription Behavior: Evidence from Dispensing Regulations, University of Bern, Department of Economics, Discussion Paper dp1511.

- Filippini, M., F. Heimsch, G. Masiero (2014). Antibiotic Consumption and the Role of Dispensing Physicians, Regional Science and Urban Economics, 49: 242–51.

- Kaiser, B., C. Schmid (2016). Does Physician Dispensing Increase Drug Expenditures? Empirical Evidence from Switzerland, Health Economics, 25: 71–90.

- Rischatsch, M., M. Trottmann, P. Zweifel (2013). Generic Substitution, Financial Interests, and Imperfect Agency, International Journal of Health Care Finance and Economics, 13: 115–38.

- Rischatsch, M. (2014). Lead Me not into Temptation: Drug Price Regulation and Dispensing Physicians in Switzerland, European Journal of Health Economics, 15: 697–708.

- Strupler, P. (2017). Kosten des Gesundheitssystems steigen stärker als in den Nachbarländern, Die Volkswirtschaft, 3/2017: 6–10.

- Trottmann, M., M. Früh, H. Telser, O. Reich (2016). Physician Drug Dispensing in Switzerland: Association on Health Care Expenditures and Utilization, BMC Health Services Research, 16.

Zitiervorschlag: Boris Kaiser, Christian P. R. Schmid, (2017). Kostenanreize im Gesundheitswesen: Das Beispiel der Medikamentenabgabe. Die Volkswirtschaft, 25. Juli.

Ein einfacher Vergleich der Durchschnittskosten zwischen Praxen mit und ohne Selbstdispensation ist methodisch unzulässig, um den kausalen Effekt der Selbstdispensation zu identifizieren. Denn die Arztpraxen können sich auch in zahlreichen anderen kostenrelevanten Faktoren unterscheiden: Dazu gehören die Patientenstruktur wie beispielsweise Alter und Geschlecht, Ärztemerkmale wie Facharzttitel sowie Merkmale des Praxisstandorts – so spielt es zum Beispiel eine Rolle, ob sich eine Praxis auf dem Land oder in der Stadt befindet. Um die Einflüsse solcher Variablen möglichst effektiv zu kontrollieren, verwendeten wir eine speziell gewichtete Regressionsanalyse (Doubly Robust Regression).

Das könnte Sie auch interessieren

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO