Trotz der Negativzinsen habe man keine Zunahme der Dynamik am Immobilienmarkt gehabt, sagt SNB-Präsident Thomas Jordan am Hauptsitz der Schweizerischen Nationalbank in Zürich. (Bild: Viviane Futterknecht / Die Volkswirtschaft)

Herr Jordan, ist das Handwerk eines Nationalbankpräsidenten schwieriger geworden in den vergangenen zehn Jahren?

Seit fast zehn Jahren befinden wir uns in einer Ausnahmesituation. Nach Ausbruch der Finanzkrise im Sommer 2007 ist es nie mehr ruhig geworden. Eine Krise löst die andere ab. Und die Schweizerische Nationalbank muss Instrumente einsetzen, die wir in der Vergangenheit noch nie eingesetzt haben. In der Geschichte der Nationalbank gab es jedoch immer wieder schwierige Phasen mit grossen Herausforderungen.

Aber es ist komplizierter geworden?

Das Direktorium ist seit einiger Zeit mit aussergewöhnlichen Aufgaben und Entscheidungen konfrontiert, und dies wird wohl noch eine Weile so bleiben. Wir lösen diese Herausforderungen zusammen mit unseren Mitarbeitenden. Diese sind sehr gut vorbereitet und hoch motiviert.

Das Zinsniveau sinkt schon seit Jahren – was sind die Ursachen?

Wichtig ist, Nominal- und Realzinsen zu unterscheiden. In den letzten 20 bis 25 Jahren ist die Inflation in vielen Ländern stetig gesunken, von zweistelligen Zahlen auf praktisch null. Dadurch sind die Nominalzinsen tiefer geworden. Denn unter sonst gleichen Bedingungen verlangen Sparer grundsätzlich tiefere Zinsen, wenn die Inflation zurückgeht. Zudem stellen wir fest, dass aber auch die Realzinsen – also das, was nach der Inflation an Zinsertrag bleibt – gesunken sind.

Weshalb?

Einerseits spielen vorübergehende Einflüsse eine Rolle. Aufgrund der Krise etwa ist die Geldpolitik expansiv geworden und hat damit die Zinsen unter den üblichen Wert beziehungsweise den sogenannten realen Gleichgewichtszins gesenkt. Es gibt daneben aber viele Indizien dafür, dass auch der reale Gleichgewichtszins tiefer liegt als in der Vergangenheit. Ein Faktor dabei ist die Demografie: Die Menschen werden älter. Sie haben deshalb mehr Anreize, während der Arbeitsphase zu sparen – und das drückt den Realzins. Es gibt zudem Hinweise, dass das Produktivitätswachstum heute geringer ist als noch vor 20 bis 30 Jahren. Auch das ist ein Faktor, der potenziell auf den gleichgewichtigen Realzins drückt.

In keinem anderen Land sind die kurz- und langfristigen Zinsen so tief wie in der Schweiz. Was sagen Ihre ausländischen Nationalbankkollegen dazu?

Meine Zentralbankkollegen nehmen auch wahr, dass der Schweizer Franken als sicherer Hafen funktioniert und dass die Zinsen deshalb in der Schweiz historisch tiefer sind als in anderen Ländern.

Das Federal Reserve hat Mitte März entschieden, den Leitzins zu erhöhen. Ist eine längerfristige Zinswende in Sicht, die vielleicht auch die Europäische Zentralbank vollziehen könnte?

In Amerika zeichnet sich jetzt eine Normalisierung der Geldpolitik ab. Das Fed hat angekündigt, dass bei guter Entwicklung weitere Zinsschritte geplant sind. Das ist ein sehr positives Zeichen. Ein wichtiger Teil der Weltwirtschaft ist demnach so robust, dass dort höhere Zinsen möglich sind. In Europa ist die wirtschaftliche Erholung zwar im Gange, aber noch nicht so kräftig wie in den USA. Auch die Inflation ist noch nicht so stark und nachhaltig angestiegen, als dass die EZB die Zinsen schon hätte anheben können. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir allmählich auch in Europa einer Normalisierung entgegensehen können.

Was wäre passiert, wenn Sie im Dezember 2014 die Negativzinsen auf Sichtguthaben nicht eingeführt hätten?

Der Negativzins ist eine wichtige Säule unserer Geldpolitik. Die Eurozinsen waren vor Einführung des Negativzinses teilweise sogar tiefer als die Frankenzinsen. Dadurch ist die übliche Zinsdifferenz invertiert worden, was natürlich zu starken Zuflüssen in den Franken geführt hat. Mit der Einführung des Negativzinses war es möglich, die verloren gegangene Zinsdifferenz teilweise wiederherzustellen, sodass Anlagen in Schweizer Franken wieder tiefer verzinst werden als Anlagen in Euro. Das hat wiederum den Druck auf den Franken reduziert. Hätten wir das nicht gemacht, hätte man mit Frankenanlagen mehr verdient als mit Euroanlagen, und das Interesse am Franken wäre zusätzlich gestiegen.

Hätte das bedeutet, dass unsere Exportindustrie nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen wäre und die Arbeitslosigkeit hochgeschnellt wäre?

Genau. Jede Aufwertung des Frankens hat automatisch Auswirkungen auf die Exportmöglichkeiten und auf das Preisniveau in der Schweiz, weil die exportierten Güter teurer und die importierten Güter billiger werden. Eine weitere Aufwertung hätte die wirtschaftliche Situation verschlechtert. Das war ein wichtiger Grund für die Nationalbank zu handeln.

Erzeugen die Negativzinsen die beabsichtigte geldpolitische Wirkung?

Ja, die beabsichtigte Wirkung ist eingetreten. Das heisst aber nicht, dass jeder Druck, der auf den Franken entstehen kann, alleine durch diese Negativzinsen aufgefangen werden kann. Bei grösseren Störungen – etwa wenn politische Verunsicherung in der Eurozone oder in Europa auftritt – haben wir das andere geldpolitische Standbein: die Bereitschaft, auf dem Devisenmarkt zu intervenieren.

Diese Interventionen werden kritisch angesehen. Die Bilanzsumme ist stark angestiegen auf über 700 Milliarden Franken. Welche Risiken sind damit verbunden?

Es stimmt, unsere Bilanz ist im Verlauf der Krise sehr gross geworden. Sie widerspiegelt letztlich den Einsatz der Nationalbank im Interesse des Landes zur Krisenbewältigung. Die Aktiven halten wir mehrheitlich in Fremdwährungen, und dadurch sind sie Bewertungsschwankungen ausgesetzt. Solche Bewertungsschwankungen haben jedoch keinen Einfluss auf unsere geldpolitischen Handlungsmöglichkeiten. Aber es kann natürlich dazu führen, dass der Gewinn unter Umständen nicht gross genug ist, um eine Ausschüttung an Bund und Kantone vorzunehmen. Das war beispielsweise für das Geschäftsjahr 2013 der Fall.

Gibt es einen Höchstwert dieser Bilanzsumme, den man nicht überschreiten sollte?

Nein, einen ökonomisch fundierten Grenzwert gibt es nicht. Wir wägen aber immer ab, ob eine Intervention und damit eine Ausdehnung der Bilanz gerechtfertigt ist. Wir wollen die Bilanz dann ausdehnen, wenn dies geldpolitisch sinnvoll ist.

Sie sprechen von einer Überbewertung des Frankens – können Sie sagen, was der faire Kurs gegenüber dem Euro wäre?

Man kann keinen exakten Wert angeben, und wir hüten uns deshalb davor, eine Zahl zu nennen. Aber alle Indikatoren und Modelle deuten darauf hin, dass der Franken immer noch deutlich überbewertet ist, insbesondere gegenüber dem Euro.

Gemäss dem Internationalen Währungsfonds ist die Negativzinspolitik der SNB erfolgreich. Gewisse Stimmen sagen, man könnte die Zinsen sogar noch stärker in den Minusbereich senken – was halten Sie davon?

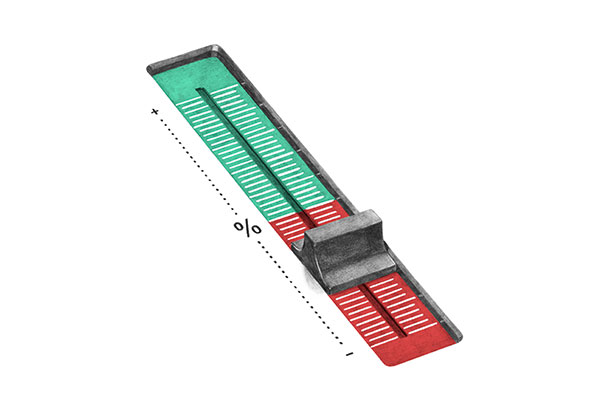

Wir sind schon ziemlich weit gegangen mit Zinsen von –0,75 Prozent. Dennoch: Wir haben noch Spielraum, um die Zinsen weiter zu senken. Aber wir wägen immer ab, ob eine weitere Absenkung unter Berücksichtigung der damit verbundenen Nebenwirkungen gerechtfertigt ist und Sinn macht.

Sie schliessen es also nicht aus.

Nein, wir schliessen es nicht aus.

Gewisse Kreise wollen mit keynesianischen Rezepten die Wirtschaft stimulieren – was halten Sie davon?

Wir sollten etwas aufpassen mit der Verwendung von solchen Schlagworten. Für die wirtschaftspolitische Diskussion ist es sehr wichtig, dass wir die Ausgangslage genau analysieren und schauen, welche wirtschaftspolitischen Instrumente in der jeweiligen Situation Sinn machen. Ob diese Massnahmen dann unter ein Label wie das des Keynesianismus oder ein anderes passen oder nicht, ist zweitrangig und unwichtig. Für viele Länder sind heute vor allem Strukturreformen nötig, denn das Potenzialwachstum von Volkswirtschaften ist vielerorts zu tief.

Ist die Strukturpolitik somit Sache der Regierungen?

Ja, genau. Die Zentralbanken können keine Strukturpolitik betreiben. Für das längerfristige Potenzialwachstum leistet die Geldpolitik nur einen, aber einen sehr wichtigen Beitrag, den der Preisstabilität. Darüber hinaus gibt es sehr viele strukturelle Massnahmen, die das Potenzialwachstum erhöhen, die aber nur durch die Parlamente und Regierungen getroffen werden können. Beispielsweise die Erhöhung der Flexibilität des Arbeitsmarkts oder der Effizienz des Steuersystems, um die richtigen Anreize zu setzen. Auch die Infrastruktur, die Wettbewerbspolitik und die Ausbildung spielen für das Potenzialwachstum eine grosse Rolle.

Verhindert die EZB diese Strukturreformen mit ihrer Geldschwemme nicht teilweise?

In vielen Ländern hat die Geldpolitik versucht, den Regierungen in der Krise Zeit zu verschaffen, um solche Reformen umzusetzen. Es liegt in der Verantwortung der Regierungen, diese Zeit zu nutzen.

Seither sind zehn Jahre vergangen.

Leider wurde diese Zeit vielerorts nicht gut genutzt. Das hat unter anderem mit unterschiedlichen Interessenlagen einzelner Gruppen zu tun, die oftmals Reformen verhindert haben.

Haben Sie ein Beispiel eines Landes, welches das gut bewältigt hat?

In Europa haben einige Länder, wie beispielsweise Spanien, Griechenland und Frankreich, Strukturreformen durchgeführt. Diese Reformen greifen aber noch nicht, oder sie haben vor dem Hintergrund der grossen aktuellen Probleme ihre Wirkung noch nicht voll entfaltet. Doch Regierungen, die den Mut haben, diese Strukturreformen in Angriff zu nehmen, können in den nächsten Wahlen von den Wählern abgestraft und abgewählt werden. Das reduziert selbstverständlich den Appetit, diese Strukturreformen in Angriff zu nehmen. Aber weitsichtige Politik verlangt, dass man grundlegende Probleme irgendeinmal auch löst.

Wo gibt es in der Schweiz Handlungsbedarf für Strukturreformen?

Wir dürfen feststellen, dass die Schweiz bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gut dasteht. Im Vergleich zum Ausland haben wir einen flexiblen Arbeitsmarkt und eine effiziente Verwaltung. Ich glaube, das ist eine gute Ausgangslage. Aber es braucht auch das Bewusstsein, wie wichtig diese Rahmenbedingungen sind, um das hohe Lohnniveau und den Wohlstand auch in Zukunft zu wahren. Unsere gute Situation darf nicht als selbstverständlich angesehen werden. Im globalen Wettbewerb braucht es nicht viel, um bei den Rahmenbedingungen plötzlich an Vorsprung zu verlieren.

Meinen Sie damit beispielsweise die Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III, das ungewisse Verhältnis zu Europa und die zunehmende Regulierungsdichte?

Das sind alles ganz wichtige Fragen. Als Nationalbank halten wir uns aber hier zurück und mischen uns nicht in die politische Diskussion im Detail ein.

Die Vorsorgewerke sind stark von den Negativzinsen und von der demografischen Alterung betroffen. Was können die Pensionskassen tun, damit sie ihren Renditeverpflichtungen trotzdem nachkommen können?

Ganz grundsätzlich sind es vor allem die tiefen Renditen auf dem gesamten Anlagevermögen, welche die Vorsorgewerke vor Probleme stellen. Dauert eine solche Durststrecke mit Tiefzinsen nur ein paar Jahre, ist das weniger gravierend. Wenn das Zinsniveau aber langfristig tief bleibt, dann wird die Situation für das Vorsorgesystem deutlich schwieriger, weil es unter der Annahme von deutlich höheren Erträgen eingerichtet wurde. Dann bleiben eigentlich keine grossen anderen Möglichkeiten, als Anpassungen bei den Umwandlungssätzen oder bei den technischen Zinssätzen vorzunehmen. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Beiträge und die Leistungen.

Stimmt es, dass die Negativzinsen der Nationalbank die inländischen Banken jährlich über eine Milliarde Franken kosten?

Die Erträge auf den Sichtguthaben der Nationalbank 2016 lagen in der Grössenordnung von 1,5 Milliarden Franken. Trotz Negativzinsen hat das Bankensystem die letzten zwei Jahre insgesamt recht gut bewältigt. Viele Banken konnten sich dem Umfeld anpassen und haben keinen Einbruch bei den Gewinnen gehabt.

Trotzdem ist das Geschäftsmodell der Banken in Gefahr.

Für die Banken stellt die gegenwärtige Situation eine grosse Herausforderung dar. Die Zinsen für Hypothekarkredite sind stärker gefallen als die Zinsen auf Sicht- und Spareinlagen. Das führt dazu, dass die Zinsmarge kleiner geworden ist. Bis jetzt konnten die meisten Banken relativ gut mit dieser Situation umgehen. Sie haben beispielsweise mehr längerfristige Hypotheken vergeben, wo die Renditen noch etwas höher sind, als wenn man eine Libor-Hypothek vergibt. Dadurch sind die Einnahmen hoch geblieben. Aber andererseits sind dadurch auch die Risiken gestiegen, weil eine fixe Hypothek mit einer langen Laufzeit für eine Bank zum Verlustgeschäft werden kann, wenn die Zinsen wieder steigen.

Und wie kann sich das auf die Finanzstabilität dieser Banken auswirken?

Falls es in der Zukunft beispielsweise bei Zinsänderungen zu Verlusten kommen sollte, ist es wichtig, dass das Bankensystem gut kapitalisiert ist, damit es diese absorbieren kann. Die Banken in der Schweiz sind dank vernünftiger Regulierung recht gut kapitalisiert.

Ist es heute bereits der Fall, dass man vermehrt in riskante Anlageformen investiert?

In der Schweiz ist beispielsweise der Immobilienmarkt, der normalerweise sehr anfällig ist, nach Beginn der Finanzkrise stark gewachsen. Wir verzeichneten einen starken Anstieg beim Hypothekarvolumen und bei den Immobilienpreisen. Seit zwei bis drei Jahren verflacht sich dieses Wachstum aber allmählich. In einigen Segmenten sind die Preise sogar leicht rückläufig. Das heisst, die Massnahmen, die die Behörden ergriffen haben, wie etwa die Einführung des antizyklischen Kapitalpuffers, wirken. Wir haben also trotz der Negativzinsen keine Zunahme der Dynamik am Immobilienmarkt gehabt. Sowohl das Hypothekarwachstum als auch die Immobilienpreise verharren jedoch auf hohen Niveaus.

Die Zinsen auf den Sparkonten schwinden, und die Kontogebühren werden erhöht. Stellen Sie fest, dass die Leute ihr Erspartes abheben und vermehrt horten?

Nein, das stellen wir nicht fest. Wir sehen zwar, dass der Bargeldumlauf gestiegen ist, aber nicht übermässig. Das Wachstum hat mit dem Umfeld zu tun: Aus Angst vor Krisen erhöhen die Sparer in der Regel ihre Bargeldbestände.

Ziehen die Sparer das Geld von der Bank ab?

Nicht wegen unseres Negativzinses, denn es gibt praktisch keine Bank, die Kleinsparer effektiv mit Negativzinsen belastet. Zudem ist das Abziehen von Bargeld bei der Bank mit hohen Risiken verbunden: Sparer können Bargeld verlieren, oder es kann gestohlen werden – und dann ist der Ertrag auf Bargeld stark negativ und damit tiefer als der Nullzins bei der Bank. Aber für die Sparer ist es auch wichtig, dass wir in der Schweiz eine sehr tiefe Inflation haben und dadurch die Kaufkraft ihrer Ersparnisse gut erhalten bleibt.

Zitiervorschlag: Susanne Blank (2017). «Wir haben Spielraum, um die Zinsen weiter zu senken». Die Volkswirtschaft, 27. April.

Thomas Jordan wurde 1963 in Biel geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bern und doktorierte mit einer Arbeit zur Europäischen Währungsunion. Nach einem dreijährigen Forschungsaufenthalt an der Harvard-Universität in den USA trat er 1997 zuerst als wissenschaftlicher Berater in die Schweizerische Nationalbank (SNB) ein. Seit 2007 ist er Mitglied des Direktoriums, und 2012 wählte ihn der Bundesrat zum Präsidenten. Die SNB hat das Mandat, die Preisstabilität in der Schweiz zu gewährleisten. Jordan vertritt die Schweiz im Verwaltungsrat der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), im Financial Stability Board (FSB) sowie im Gouverneursrat des Internationalen Währungsfonds (IWF). Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

Das könnte Sie auch interessieren