Markus Ritter, president de l’Union Suisse des paysans, et Luzius Wasescha, ancient négociateur en chef à l’OMC, à l’hôtel Schweizerhof à Berne.

Durant un récent trajet en train entre Lucerne et Berne, j’ai vu une affiche dans un champ qui disait « Stop TTIP ». Cette abréviation désigne l’accord de libre-échange prévu entre les États-Unis et l’UE. Que fera la Suisse si ses principaux partenaires commerciaux scellent un tel traité ?

Luzius Wasescha : Bien qu’on n’en soit pas encore là, il constituera un défi de taille pour notre agriculture. Si les Français, les Hollandais, les Italiens et les Espagnols peuvent livrer leur fromage aux États-Unis sans droits de douane, nos exportateurs seront à la peine. La Suisse devrait donc essayer de s’amarrer au TTIP. Je peux, toutefois, m’imaginer que l’idée de la voir profiter de l’accord à un tarif réduit n’enchantera pas nos amis à Bruxelles.

Markus Ritter : L’Union suisse des paysans aborde tout cela de manière pragmatique. Nous regardons ce qui se passe et le moment venu, nous évaluerons la situation. Si, en conclusion, nous y trouvons notre avantage, notre soutien sera acquis… autrement ce sera non.

En Europe, cet accord suscite beaucoup d’inquiétudes.

L. Wasescha : Ses détracteurs craignent que des forces obscures ne décident, au cours de pourparlers secrets, quelque chose qui pourrait totalement changer notre vie. Ils exigent en outre une plus grande transparence dans les négociations.

Abstraction faite du caractère secret des négociations, ce qui inquiète les gens, c’est le « poulet chloré », le maïs génétiquement modifié ou encore le non-respect des normes écologiques.

M. Ritter : La question est de savoir ce que contiendra effectivement le TTIP. Si l’on y met tout ce que font les Américains aujourd’hui en matière agricole, l’accord sera totalement contraire aux valeurs fondamentales européennes. Aux États-Unis, tout ce qui n’est pas toxique pour les consommateurs est licite. Nous, en revanche, veillons à ce que le processus de production soit durable. Normes écologiques et sociales, méthodes de production, protection de la nature et des ressources… De tels concepts ne provoquent chez les Américains qu’un sourire fatigué. À leurs yeux, c’est une perte de temps qui restreint la productivité et fait grimper les coûts.

Quelles sont les chances de trouver un accord sur les points essentiels ?

L. Wasescha: Je pourrais m’imaginer que les deux parties adoptent un accord-cadre établissant les axes fondamentaux et remettent à plus tard la définition du contenu. On ne sait pas encore si c’est un gouvernement démocrate ou républicain qui poursuivra les négociations aux États-Unis. Du côté européen, il y a aussi des points d’interrogation. L’accord devra être approuvé non seulement par le Parlement européen, mais aussi par les États membres. Cela peut prendre du temps.

Qu’en pensez-vous, M. Ritter ?

M. Ritter: Je suis du même avis. En Europe, les flux migratoires renforcent les tendances nationalistes. La situation est donc sans issue, à mon avis, justement à cause de ces problèmes auxquels l’UE est confrontée actuellement. J’irais même plus loin : la Suisse serait plus à même que l’UE de négocier un accord avec les États-Unis.

Cette affirmation est surprenante. Dans la perspective d’un accord de libre-échange de la Suisse avec les États-Unis, n’est-ce pas justement l’agriculture qui constitue la pierre d’achoppement ?

M. Ritter: Il est clair que n’importe accord doit également prendre en compte les intérêts de l’agriculture suisse. Nous avons envoyé une lettre au Conseil fédéral en octobre 2013 pour lui faire connaître nos attentes à cet égard.

L. Wasescha : La question est de savoir jusqu’où l’agriculture suisse est prête à aller. Cela me préoccupe. À la fin du cycle d’Uruguay en 1994, nous avons lancé une réforme de la politique agricole. Nous avons décidé d’ouvrir progressivement les marchés et d’abaisser les subventions. Pourtant, rien ne va plus dans ce domaine depuis quelques années. Au contraire, nous prenons la direction opposée.

En ce moment, le climat politique en Suisse est, de nouveau, plutôt favorable à un soutien à l’agriculture…

M. Ritter : C’est juste. Lors des dernières élections, les partis qui refusent une plus grande ouverture des marchés agricoles se sont renforcés au Parlement, surtout au Conseil national. L’UDC est en première ligne, mais les Verts, le PDC et le PDB sont également réticents. Aujourd’hui, la marge de manœuvre politique est mince pour la négociation d‘accords qui voudraient sacrifier l’agriculture suisse sur l’autel du libre-échange sans frontières.

L. Wasescha : Nous arrivons maintenant dans une situation où les accords de libre-échange ne sont possibles qu’avec des partenaires qui ont un important secteur agricole. Pour moi, le déclic s’est produit alors que je m’apprêtais à négocier ferme avec le Japon sur les questions agricoles : les Japonais ne voulaient pratiquement rien donner et n’avaient donc aucune exigence substantielle. Supprimer les droits de douane pour le saké et les bonsaïs ne pouvait pas faire de tort à nos paysans, même aux plus rouspéteurs. En revanche, la négociation d’accords de libre-échange avec la Malaisie, l’Indonésie et certains pays sud-américains, comme le Brésil et l’Argentine, augmentera la pression en faveur d’une ouverture de nos frontières. Cela aboutira à des litiges.

M. Ritter : L’art de bien positionner la place économique suisse consistera toujours à conclure des traités qui regroupent de larges pans de l’économie. Par exemple, un accord de libre-échange avec l’Inde est bloqué par l’industrie pharmaceutique – et non par nous –, parce que ce pays n’est pas suffisamment disposé à protéger la propriété intellectuelle. Nous pouvons nous en accommoder. Les négociations avec la Malaisie et l‘Indonésie pourraient elles aussi échouer, si l’on n’accorde pas davantage de poids aux questions écologiques : la discussion sur l’huile de palme est diamétralement opposée aux attentes des ONG en matière de protection de la forêt tropicale.

L’agriculture contribue pour moins de 1 % au produit intérieur brut suisse. En quoi constitue-t-elle un cas particulier dans notre pays ?

M. Ritter : il faut certainement en chercher la cause dans le mandat constitutionnel de 1996. La population a confié à l’agriculture une tache multifonctionnelle, basée sur la durabilité. Plusieurs attentes y sont attachées. L’une d’elles est la protection douanière. Il y a dix ans, j’avais encore peur. Tout le monde prédisait une plus grande ouverture des marchés. Aujourd’hui, je le sais : elle n’arrivera pas si nous ne la voulons pas. Ce sera le cas si l’on n’aboutit pas à des solutions équilibrées acceptables à une majorité. En Suisse, comme ailleurs, c’est ainsi : il faut que les deux chambres du Parlement donnent leur aval. Tout le reste n’est que de la sinistrose. D’après mes estimations, l’alliance euphorique en faveur de l’ouverture regroupe encore les Vert’libéraux ainsi qu’une partie du PLR et du PS. Cela ne forme plus une majorité.

L. Wasescha : Une partie des attentes n’incluaient pas la protection douanière, mais justement le contraire, à savoir un processus graduel et encadré d’ouverture du marché. Tôt ou tard, la protection aux frontières disparaitra peu à peu. Je souhaite que l’agriculture s’y prépare. Nous avons fait de nombreuses expériences, dans lesquelles beaucoup d’honnêtes gens – comme M. Ritter – n’ont cessé de dire : « L’ouverture ne se fera pas. » Et pourtant, c’est arrivé. À l’exemple du secret bancaire, voilà ce qui me préoccupe : nous avons agi de manière désinvolte en ne tenant pas compte de l’évolution internationale et nous serons totalement surpris quand quelque chose arrivera. La proportion de paysans diminue. Dans certaines régions, ce phénomène donne déjà l’occasion de rationnaliser, de fusionner des exploitations ou de renforcer les coopérations. Dans d’autres, on reste simplement figé : ces agriculteurs-là paieront le prix fort quand les marchés s’ouvriront. En effet, contrairement à M. Ritter, je dis que l’ouverture se fera. On devrait au moins avoir un plan B, mais je n’entends rien à ce sujet.

M. Ritter : Nous n’en cherchons pas. Nous avons fait des expériences négatives avec le libre-échange du fromage entre la Suisse et l’UE. Cela nous a pris au dépourvu. Ce n’est pas que nous n’ayons pas de bons produits, mais le taux de change est tombé en 2007 de 1,65 à 1,10 franc par rapport à l’euro et les prix du lait, notamment pour cette raison, sont au plus bas. À l’époque, personne n’en a parlé. Et je n’entends plus les grands prophètes qui nous ont vendu l’ouverture du marché laitier dans les années 2000 à 2009. Vu la force actuelle du franc, il n’est pas possible pour l’agriculture suisse de produire des denrées alimentaires sans protection douanière. Les coûts sont trop élevés.

La libéralisation du marché du fromage entre la Suisse et l’UE n’est-elle pas un succès ?

M. Ritter : Les discussions d’alors donnaient l’impression que le libre-échange du fromage avec l’UE serait lucratif. Aujourd’hui, on en a une vision complètement différente. Ce serait encore possible maintenant avec un supplément de 15 centimes pour le lait transformé en fromage et avec le cours du franc qui prévalait à l’époque. Cependant, chacun sait que le taux de change par rapport à l’euro n’est plus de 1,65 ou 1,40 franc, mais seulement de 1,10 franc. Cela a énormément pesé sur notre valeur ajoutée en matière de produits laitiers. Cette perte est supportée en grande partie par les producteurs. Si l’on considère le salaire horaire, l’industrie laitière se classe aujourd’hui au dernier rang de tous les types de production, soit derrière la culture de légumes, de fruits et de céréales. Ce n’est pas un succès.

M. Wasescha, pourquoi la Suisse a-t-elle besoin d’accords de libre-échange ?

L. Wasescha : Je le dis toujours : bien sûr que l’agriculture est chère chez nous, mais regardez comme elle est belle. C’est un paysage sublime que je peux contempler depuis le train entre Genève et Berne. Cela a son prix, je suis d’accord. Nous devons, toutefois, voir ce qu’il faut changer aux instruments actuels. Dans les cinq prochaines années, nous devrons abolir la « loi chocolatière », autrement dit les subventions à l’exportation pour les céréales et les produits laitiers. Pour une fois, ce ne sont pas les paysans qui sont concernés, mais les transformateurs. Ce projet suscite un tollé, bien que l’OMC ait décidé dès 2005 de supprimer les subventions à l’exportation. Personne n’a pensé que cela finirait par arriver. Cette situation me semble dangereuse.

M. Ritter : Dans son mandat de négociations, le Conseil fédéral l’avait déjà formulé clairement : il voulait démanteler les subventions à l’exportation prévues par la loi chocolatière. Je suis déçu, car la Suisse est, au final, pratiquement le seul pays où l’un de ces instruments a été corrigé dans le cadre du principe de parallélisme. Aux États-Unis, les subventions aux denrées alimentaires sont encore admises.

L. Wasescha : Le résultat aurait-il été différent si nous étions montés aux barricades pour dénoncer leurs pratiques et si nous avions dit : « Nous ne le ferons que si les Américains le font aussi » ?

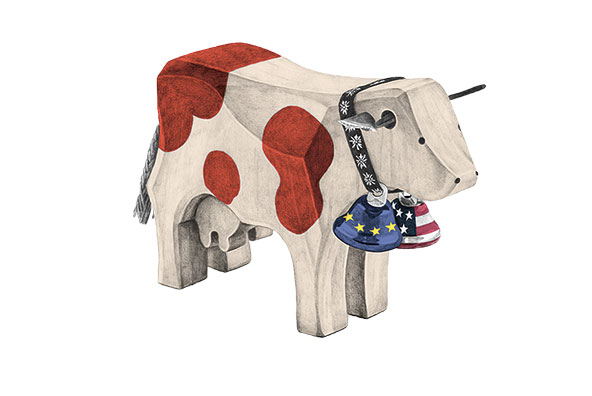

M. Ritter : Si j’avais dû mener une telle négociation, je n’aurais pas dévoilé d’emblée toutes mes cartes et me serais battu uniquement sur les délais. Or, c’est ce qu’avait décidé le Conseil fédéral. Si je veux vendre une vache pour 3000 francs, je ne vais pas l’annoncer dès le début de la négociation. J’essaie de commencer un peu plus haut. Peut-être est-ce une stratégie d’agriculteur.

L. Wasescha : La décision de principe de supprimer les subventions à l’exportation a été prise par l’OMC à Hong Kong dès 2005. Je me souviens des ruses de galopin que certains producteurs et importateurs utilisaient alors durant les négociations. Ils affirmaient : « Pour que l’agriculture soit saine, nous avons besoin d’une taxe douanière de 5000 % sur le persil. » Là, je dois dire : arrêtez maintenant ! La Suisse est un pays exemplaire en ce qui concerne le respect des obligations internationales. Toutefois, quand je pense à nos tricheries dans l’agriculture et à ce que nous avons obtenu par le biais de notes en bas de page bien formulées, je me dis que cela est digne d’un opéra italien.

Quel est votre avis, M. Ritter, sur les « ruses de galopin » ?

M. Ritter : Je ne comprends pas le choix d’une telle expression. C’est le Conseil fédéral qui avait déposé ces demandes. La communauté internationale était d’accord. Aujourd’hui, ces taxes douanières sont notifiées telles quelles auprès de l’OMC. Je pars de l’idée que tous les responsables ont fait leur travail consciencieusement à ce niveau.

L. Wasescha : Il est vrai que toutes ces propositions ont été déposées, mais personne n’avait le temps de les étudier. Les délais étaient courts et l’on n’a pu examiner que les acteurs majeurs du marché agricole. Beaucoup d’aspects n’ont simplement pas été analysés.

Que se passerait-il si on libéralisait complètement l’agriculture suisse ?

M. Ritter : Si les paysans adoptent un comportement judicieux au plan économique en l’état actuel des paiements directs, on devrait se diriger vers une forte extensification et réduire au maximum les coûts ainsi que la charge de travail dans les exploitations. Ils ne produiraient ainsi guère plus de denrées alimentaires et tenteraient de générer des revenus supplémentaires à travers une activité accessoire.

L. Wasescha : Les premières victimes seraient les petites et moyennes exploitations non spécialisées des régions de plaine. L’agriculture de montagne, elle, s’en sort en principe très bien avec les paiements directs.

M. Ritter : Le premier à devoir mettre la clé sous la porte serait le fromager qui emploie de la main-d’œuvre étrangère. Les salaires, protégés par les mesures d’accompagnement, sont trop élevés en comparaison internationale. Le maraîcher ne serait plus assez compétitif pour résister à la concurrence du Bade-Wurtemberg, de la Bavière, de l’Espagne ou de l’Italie. Le deuxième qui serait éjecté du marché est le producteur de fruits. Lui aussi a besoin d’ouvriers étrangers. Et le troisième serait le viticulteur, qu’une libéralisation mettrait aussi sous pression. Enfin, il est certain que la production de viande diminuerait sensiblement, car la protection douanière est aussi très importante dans ce domaine.

L. Wasescha : Et les producteurs de céréales ?

M. Ritter : Leurs coûts sont plutôt bas, mais l’on ne gagne déjà quasiment plus rien dans ce domaine. Beaucoup de paysans devraient aussi abandonner la culture de céréales.

L. Wasescha : Le scénario catastrophe de M. Ritter se réaliserait certainement si rien ne se passait dans un délai relativement court. Toutefois, en procédant par étapes, les paysans pourront s’adapter.

Avec des paiements compensatoires et de longs délais de transition ?

L. Wasescha : Non, en se spécialisant. À Genève, il existe par exemple une spécialité du terroir, le cardon. C’est une sorte de chardon. Ce légume se mange traditionnellement à Noël. La demande est tellement importante que la production parvient tout juste à la satisfaire. Cela a un prix : le bocal d’un kilo coûte 16 francs. Je vois un bel avenir pour beaucoup de paysans dans la vente directe à la périphérie de la ville. Ils n’ont pas de soucis à se faire, aussi longtemps que la population conserve son pouvoir d’achat.

Proposition de citation: Nicole Tesar (2016). La Suisse a-t-elle besoin d’ouvrir son marché agricole . La Vie économique, 25 mai.

Luzius Wasescha

L’ancien ambassadeur Luzius Wasescha, 69 ans, préside depuis 2013 la Communauté d’intérêt pour le secteur agro-alimentaire (Cisa). Cette organisation s’engage en faveur d’un processus graduel et encadré d’ouverture du secteur agricole. L’ex-négociateur en chef de la Suisse auprès de l’OMC a dirigé le centre de prestations Commerce mondial du Secrétariat d’État à l’économie (Seco). Luzius Wasescha enseigne le droit économique international à l’université de Saint-Gall. Il vit à Genève avec sa femme.

Markus Ritter

Le conseiller national PDC saint-gallois Markus Ritter, âgé de 48 ans, préside depuis 2012 l’Union suisse des paysans. À Altstätten, il exploite avec sa femme une ferme bio. La majeure partie de son domaine se trouve en zone de montagne. L’exploitation comprend des vaches laitières, du jeune bétail d’élevage, des brebis et des colonies d’abeilles. Le couple a trois enfants.