Prix Nobel: la destruction créatrice au service d’une croissance économique durable

Les lauréats du prix Nobel 2025 démontrent que la politique peut soutenir une croissance durable. (Image: Keystone)

La majeure partie de l’histoire de l’humanité a été marquée par une stagnation économique. Le revenu par habitant dans l’Empire romain était presque comparable à celui de l’Europe occidentale vers 1600. De la même manière, lorsqu’il s’est peu à peu amélioré, le niveau de vie en Angleterre ne l’a fait que très lentement: entre 1300 et 1700, le revenu par habitant a certes augmenté de deux tiers, mais cela n’équivaut qu’à un taux de croissance annuel de 0,13%[1].

Selon la théorie du «piège de la croissance» formulée en 1798 par l’économiste britannique Thomas Robert Malthus, la croissance démographique anéantit tout progrès technologique, empêchant toute amélioration du niveau de vie. Seule la révolution industrielle permit de briser ce «piège», le revenu par habitant entamant à partir de 1800 environ une croissance constante au Royaume-Uni, puis, peu de temps après, dans de vastes régions du monde.

Le prix Nobel d’économie récompense cette année trois chercheurs qui ont grandement contribué à notre compréhension de la croissance économique durable. L’historien de l’économie Joel Mokyr et les théoriciens de la croissance Philippe Aghion et Peter Howitt expliquent à l’aide de différentes méthodes comment la croissance économique portée par l’innovation et le processus de la destruction créatrice ont permis aux économies nationales de sortir de la stagnation et d’enregistrer une croissance durable.

Théorie et pratique se rejoignent

Les travaux de Joel Mokyr répondent à de grandes questions historiques: pourquoi la révolution industrielle a-t-elle débuté au milieu du XVIIIe siècle? Pourquoi en Europe et plus particulièrement au Royaume-Uni? Pour quelles raisons la croissance n’a-t-elle pas faibli?

Joel Mokyr soutient que, avant 1800, les civilisations ont souvent donné naissance à des idées brillantes et à des inventions ingénieuses, mais qu’elles n’ont pas su transformer ces avancées en progrès. Ce sont ainsi les «Lumières industrielles» qui ont permis de renforcer le lien entre la science qui fournit des explications (lois naturelles) et la science qui établit des prescriptions (techniques et procédures), ce qui a facilité la tâche aux bricoleurs expérimentés (ingénieurs et artisans) qui ont pu mettre en pratique la théorie.

Ce qui a été déterminant pour cette évolution, c’est le fait que, en Grande-Bretagne, cet écosystème de connaissances a émergé dans un climat politique plus tolérant à l’égard de la «destruction créatrice», permettant ainsi aux nouvelles technologies de se diffuser, même lorsque les acteurs économiques établis y opposaient une résistance. Des institutions comme le Parlement britannique ont également joué un rôle essentiel en facilitant les compromis. Il en a résulté un essor économique durable, qui n’a pas connu d’interruption.

Les modèles de destruction créatrice

Selon le concept de la «destruction créatrice» forgé par l’économiste autrichien Joseph Schumpeter (1883-1950), la croissance économique résulte de la concurrence entre les entreprises qui lancent constamment de nouveaux produits et processus. Le nouveau remplace l’ancien, redistribuant les parts de marché et les bénéfices.

Philippe Aghion et Peter Howitt, les deux autres lauréats du prix Nobel, ont formalisé le concept de Schumpeter dans un modèle macroéconomique mathématique moderne, selon lequel la recherche d’un monopole temporaire et du profit qui en découle pousse les entreprises innovantes à améliorer la qualité des produits existants. Mais leur avance ne dure qu’un temps car d’autres entreprises peuvent développer de nouvelles innovations sur cette base et dominer à leur tour le marché. Le modèle de Phillipe Aghion et Peter Howitt explique en outre comment ces évolutions cycliques, marquées par des phases d’ascension puis de destruction d’entreprises, peuvent mener à une croissance durable au niveau agrégé, comme ce fut le cas dans les économies développées depuis le milieu du XIXe siècle.

Leurs travaux montrent également qu’en raison des défaillances du marché et des externalités, le taux d’innovation réel diffère du niveau socialement optimal. Les deux chercheurs expliquent cet écart par les innovations «s’appuyant sur des épaules de géants»: en lançant de meilleurs produits, une entreprise permet à ses concurrentes de bâtir sur ses innovations. Il s’agit là d’une externalité positive pour laquelle les entreprises innovantes ne sont pas rémunérées et qui, en l’absence d’interventions politiques (encouragement des activités de recherche et développement, p. ex.), pourrait conduire à un niveau d’innovation insuffisant.

Les deux chercheurs ont également mis en évidence des externalités négatives: les entreprises innovantes sont motivées notamment par la possibilité de s’approprier une partie des profits des entreprises établies. Cet effet dit de «business stealing» ne crée toutefois aucune valeur ajoutée pour la société. Au niveau agrégé et d’un point de vue empirique, les externalités positives l’emportent sur les externalités négatives, sauf dans certains secteurs, où les innovations sont fréquentes mais marginales.

Qu’en est-il des preuves empiriques?

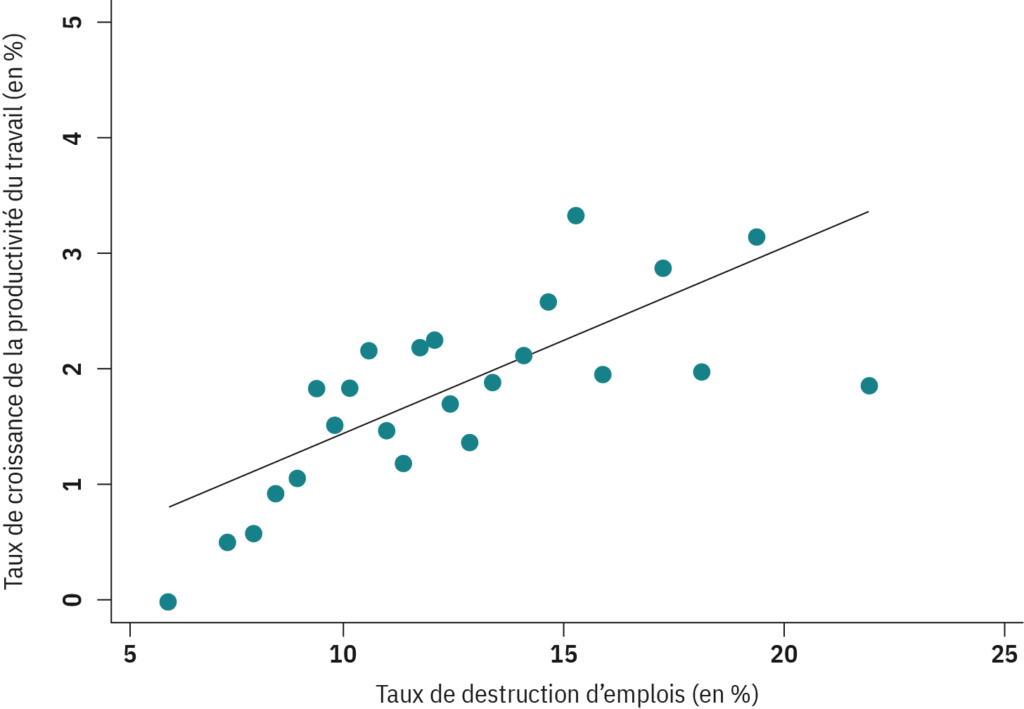

Plusieurs économistes[2] ont cherché à savoir si le lien théorique entre croissance et évolutions cycliques pouvait être documenté. Ils ont mesuré le taux de fluctuation dans un secteur donné, analysant le nombre d’emplois créés et détruits en un an ainsi que le nombre d’entreprises elles aussi créées et détruites. Il ressort de leurs travaux que ces paramètres présentent une corrélation positive avec la croissance de la productivité du travail, tous secteurs de l’industrie américaine confondus et de manière constante au fil du temps (voir illustration). En d’autres termes, les secteurs et les périodes caractérisés par un dynamisme accru des entreprises affichent une croissance plus rapide, exactement comme Philippe Aghion et Peter Howitt l’ont établi dans leur modèle[3].

Plus les suppressions (brutes) d’emplois sont nombreuses, plus la productivité du travail dans un secteur est élevée (États-Unis, 1988-2022)

Soutien politique

Comme l’innovation fait des gagnants, mais aussi des perdants, les entreprises établies tentent souvent de faire obstacle à toute nouvelle entrée sur le marché et comme les innovations génèrent aussi des profits, les inégalités qui en résultent sont souvent dénoncées. Dans l’analyse historique de Joel Mokyr ainsi dans les travaux de Philippe Aghion et Peter Howitt, les institutions et la politique sont donc des leviers importants pour permettre le changement. Les responsables politiques peuvent, par exemple, appuyer le changement en répartissant mieux les profits issus des innovations disruptives et en protégeant les emplois concernés.

Aujourd’hui, l’approche de Philippe Aghion et de Peter Howitt est devenue un modèle standard en économie de la croissance. En mettant l’accent sur les entrepreneurs et les entreprises, elle a ouvert la voie à des travaux empiriques basés sur des microdonnées provenant des entreprises. Partant de travaux plus poussés[4], les économistes exploitent désormais les données des entreprises pour quantifier la part de la croissance attribuable aux nouveaux arrivés sur le marché par rapport à celle imputable aux acteurs établis, ainsi que la part attribuable à l’amélioration des produits existants plutôt qu’à l’élargissement de la gamme de produits.

Les implications actuelles

L’étude de la croissance économique et de l’innovation est plus que jamais d’actualité: les entreprises «vedettes» d’aujourd’hui sont-elles à ce point rentables parce qu’elles sont capables d’innover ou parce qu’elles font barrage aux innovations des autres entreprises? Selon la réponse que l’on apporte à cette question, les implications sur la croissance économique future seront très différentes. Il faut également se demander comment concilier croissance et durabilité. Des modèles directement basés sur celui de Philippe Aghion et de Peter Howitt apportent des réponses à ces questions cruciales.

En collaboration avec David Hémous et d’autres chercheurs, le Nobel d’économie 2024 Daron Acemoglu explique que, en raison des externalités liées à l’effet provoqué par le fait de «s’appuyer sur les épaules de géants», la transition verte implique une politique d’innovation différente, qui génère davantage d’innovations vertes. Il faudrait ainsi mettre en place une politique axée spécifiquement sur les technologies propres. Une étude menée par Philippe Aghion, Timo Boppart et un groupe de chercheurs a analysé de quelle manière le découplage de la croissance qualitative de la croissance quantitative atténue l’impact du processus de croissance sur l’environnement.

Philippe Aghion et Joel Mokyr à l’Université de Zurich

Les lauréats du prix Novel 2025 nous font découvrir les coulisses de la croissance économique durable et l’influence de la politique sur cette dernière ˗ un savoir qui s’avère inestimable si l’on veut relever les défis de demain et donner au processus de croissance une direction qui procurera le plus grand bénéfice à l’humanité.

Hôtes réguliers de l’Université de Zurich, Philippe Aghion et Joel Mokyr sont également membres du comité consultatif de l’UBS Center auprès du Département d’économie de l’UZH. Les deux auteurs du présent article David Hémous et Timo Boppart ont eu la chance de publier aux côtés de Philippe Aghion et de partager son enthousiasme pour la recherche, bénéficiant de son soutien généreux au fil des années. Celui-ci a par ailleurs été le directeur de thèse de David Hémous.

Bibliographie

- Acemoglu D., Aghion P., Bursztyn L. et Hémous D. (2012). The Environment and Directed Technical Change. American economic review, 102(1), p. 131 à 166.

- Aghion P., Boppart T., Peters M., Schwartzman M. et Zilibotti F. (2025). A Theory of Endogenous Degrowth and Environmental Sustainability. N° w33634. National Bureau of Economic Research, 2025.

- Aghion P. et Howitt P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica 60(2), p. 323 à 351.

- Broadberry S., Campbell B. M., A. Klein, Overton M. et Van Leeuwen B. (2015). British Economic Growth, 1270–1870. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

- Davis S. J. et Haltiwanger J. (1992). Gross Job Creation, Gross Job Destruction, and Employment Reallocation. The Quarterly Journal of Economics 107 (3), p. 819 à 863.

- Klette T. et Kortum S. (2004). Innovating Firms and Aggregate Innovation. Journal of Political Economy 112 (5), p. 986 à 1018.

Bibliographie

- Acemoglu D., Aghion P., Bursztyn L. et Hémous D. (2012). The Environment and Directed Technical Change. American economic review, 102(1), p. 131 à 166.

- Aghion P., Boppart T., Peters M., Schwartzman M. et Zilibotti F. (2025). A Theory of Endogenous Degrowth and Environmental Sustainability. N° w33634. National Bureau of Economic Research, 2025.

- Aghion P. et Howitt P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica 60(2), p. 323 à 351.

- Broadberry S., Campbell B. M., A. Klein, Overton M. et Van Leeuwen B. (2015). British Economic Growth, 1270–1870. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

- Davis S. J. et Haltiwanger J. (1992). Gross Job Creation, Gross Job Destruction, and Employment Reallocation. The Quarterly Journal of Economics 107 (3), p. 819 à 863.

- Klette T. et Kortum S. (2004). Innovating Firms and Aggregate Innovation. Journal of Political Economy 112 (5), p. 986 à 1018.

Proposition de citation: Boppart, Timo; Hémous, David (2025). Prix Nobel: la destruction créatrice au service d’une croissance économique durable. La Vie économique, 25 novembre.