Ein Förderprojekt bewahrt das Wissen in der Uhrenindustrie. Das Musée International d’Horlogerie in La Chaux-de-Fonds NE ist ein Teil davon. (Bild: Keystone)

Die Grenze der Schweiz zu Frankreich ist mit knapp 600 Kilometern nur die zweitlängste nach jener mit Italien (über 700 Kilometer). Dafür ist das Grenzgebiet das bevölkerungsreichste, denn mit Genf und Basel grenzen zwei der drei Schweizer Metropolitanregionen an Frankreich. Zudem unterstützt die Topografie vielerorts die Pflege gemeinsamer Kulturen und Naturräume sowie den Austausch von Waren, Dienstleistungen und auch Arbeitskräften über Grenzen hinweg: Über 230’000 Grenzgänger aus Frankreich arbeiten in der Schweiz.

Die Grenzregionen sind aus regionalwirtschaftlicher Sicht sehr heterogen. Zum einen gibt es die Magneten Genf und Basel, die eine hohe Wirtschaftskraft und grenzüberschreitend eine hohe wirtschaftliche Verflechtung aufweisen. Zum anderen existieren zum Beispiel im Jurabogen ländliche und strukturschwächere Regionen. Letztere verfügen zwar über einen starken, exportorientierten Industriesektor, haben aber – unter anderem wegen der Attraktivität grösserer Zentren, die ausserhalb liegen – mit Fachkräftemangel zu kämpfen. Auch die Anpassung an den Klimawandel stellt eine Herausforderung dar.

Interreg als Katalysator für Kooperation

Grenzübergreifende Kooperation ist in Grenzregionen seit Jahrhunderten Alltag. Die Interreg-A-Programme Frankreich – Schweiz und Oberrhein (Nordwestschweiz, Elsass, Baden, Südpfalz) helfen, im Rahmen von Projekten Herausforderungen anzupacken, Synergien auszuloten und konkrete Lösungen zu finden. Zum Beispiel mittels organisierter Mitfahrgelegenheiten für Arbeitnehmende (Co-Voiturage Arc Jurassien), der grenzüberschreitenden Inwertsetzung von Biomasse als Energie (Electrivert) oder der integrierten Entwicklung eines grenzüberschreitenden Raums (S.T.A.R.T). Die Programme und Projekte werden dabei auf Schweizer Seite über die Neue Regionalpolitik (NRP) unterstützt – ein gemeinsames Instrument von Bund und Kantonen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen (siehe Kasten). Auf französischer Seite erfolgt die Förderung über die Mittel der EU-Kohäsionspolitik.

Die thematische Palette der in der Regel dreijährigen Projekte ist sehr breit, da die EU in ihrer Regionalpolitik einen breiten Ansatz mit einem aktuellen Schwerpunkt auf ein innovatives und grüneres Europa verfolgt. Auf Schweizer Seite hat die regionalwirtschaftliche Entwicklung mit Fokus auf Industrie und Tourismus Priorität.

Zwischen 2014 und 2020 wurden in Interreg-A-Programmen mit Frankreich 187 Projekte umgesetzt

Projekte vom Oberrhein bis zur Genferseeregion

In den Interreg-Programmen mit Frankreich widerspiegeln sich die wirtschaftliche Struktur der Grenzregionen wie auch deren Herausforderungen. In der Region Basel gibt es viele Projekte im Bereich der Lifesciences, aber auch in anderen Bereichen wie Landwirtschaft, Kultur und Tourismus. So läuft zurzeit ein Interreg-Projekt zur grenzübergreifenden touristischen Inwertsetzung der über 300 Burgen am Oberrhein. Im Jurabogen konzentrieren sich viele Projekte auf die dort stark verankerte Uhren- und Mikrotechnikindustrie. Zum Beispiel das Projekt Arc Horloger, welches das Wissen in der Uhrenindustrie erhalten und an nächste Generationen weitergeben will. Damit wird auch der touristische Wert der Uhrmacherei erhöht. Das Projekt arbeitet zudem darauf hin, das Handwerk in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes einzutragen.

In der Genferseeregion wiederum gibt es neben Projekten in den Bereichen Medtech und Lifesciences auch zahlreiche Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Mobilität. So etwa das grenzüberschreitende Projekt Vademe, das für die Abfallverwertung im Bausektor einen nachhaltigen, auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Managementansatz entwickelt: Bauabfälle werden wiederverwertet, um negative Auswirkungen auf die Umwelt und Transportkosten zu reduzieren, die bei einem Transport nach Frankreich sehr hoch sein können.

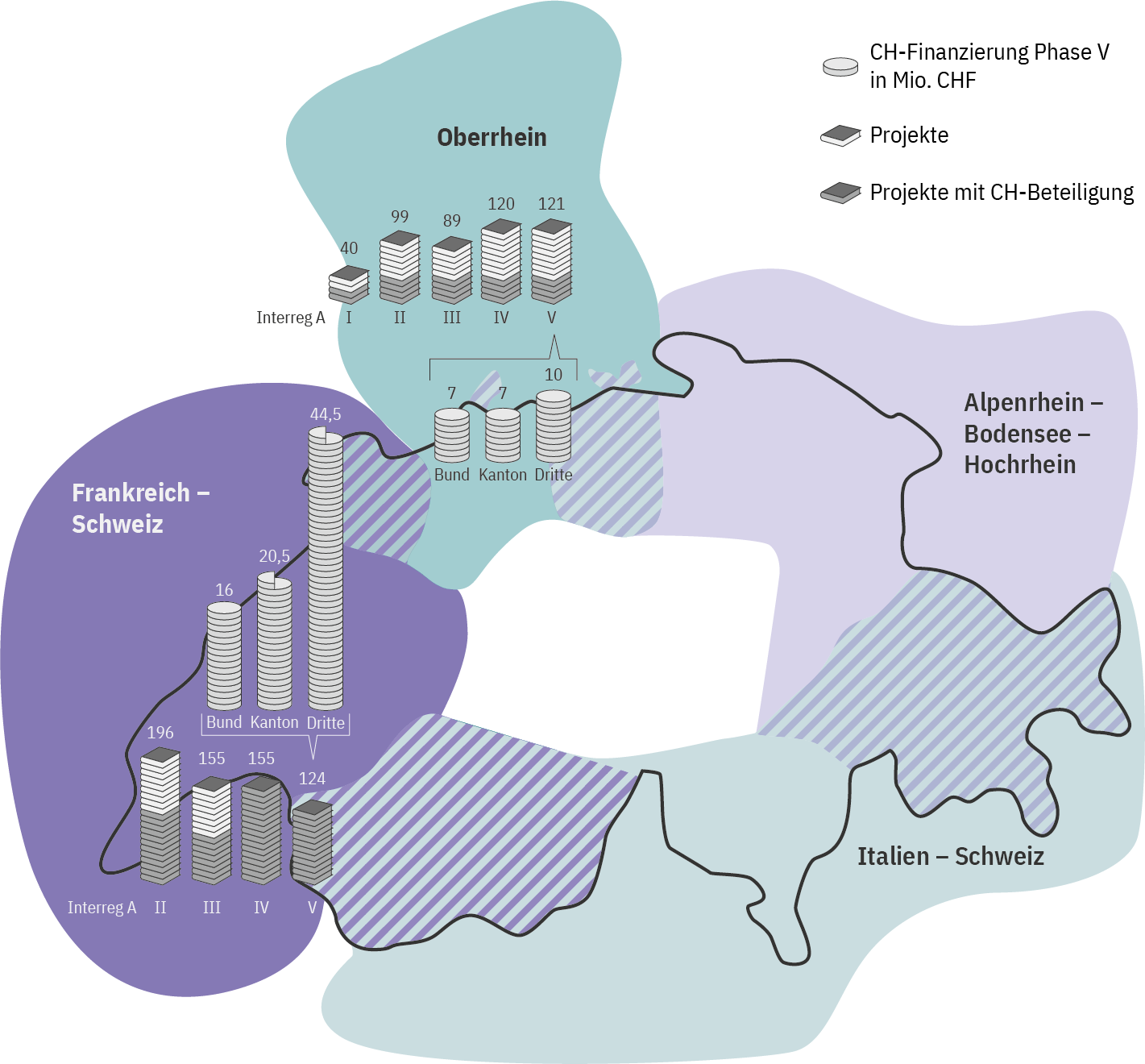

Die Teilnahme an Interreg erfordert eine enge Abstimmung zwischen den Grenzkantonen der Schweiz, weil sie gemeinsam in den Programmen mitwirken. Und selbstverständlich müssen sich Projektträger und Programmverantwortliche mit ihren Partnern auf der anderen Seite der Grenze finden. In der letzten Programmperiode Interreg V (2014–2020) hat das im Programm Frankreich – Schweiz sehr gut harmoniert: 124 Projekte konnten umgesetzt werden (siehe Abbildung). In der aktuellen Periode Interreg VI (2021–2027) gab es bisher weniger Projekte als erwartet. Potenzielle Projektträger, gerade in der Privatwirtschaft, schrecken vor den Anforderungen an einen EU-Projektantrag und dem administrativen Aufwand für ein Interreg-Projekt zurück.

Das Programm hat nun ein neues Instrument entwickelt, das die Ausarbeitung grenzüberschreitender Entwicklungspläne auf kleinerer regionaler Ebene unterstützt. Diese Pläne sollen zu einer integrierten Denkweise und Planung in den Grenzgebieten beitragen, was wiederum in mehr Projekten resultieren dürfte. Aktuell sind fünf solche Pläne im Jurabogen in Arbeit, unter anderem in der grenzüberschreitenden Agglomération Urbaine du Doubs, in der sich auch La Chaux-de-Fonds und Le Locle befinden.

Politischer Rückhalt als Schlüssel

Zum Erfolg eines Programms können grenzübergreifende Institutionen und Plattformen beitragen, wie das Interreg-Programm Oberrhein zeigt. Die Nordwestschweiz ist über den Oberrheinrat, die Oberrheinkonferenz oder auch die Trinationale Metropolregion Oberrhein mit den Grenzregionen in Frankreich und Deutschland schon seit Jahrzehnten verbunden. Diese Institutionen geben dem Instrument Interreg auch politisches Gewicht, inhaltliche Substanz sowie die Möglichkeit, weitere und engere Kooperationen zu testen. Denn: Der Erfolg der Interreg-Programme beruht auch auf dem Engagement der Kantone. Die kantonalen Delegierten spielen eine wesentliche Rolle bei der Förderung dieses Instruments und der Vermittlung an die Akteure vor Ort. Mit ihrem detaillierten Wissen über das grenzüberschreitendende Ökosystem können sie potenzielle Partner in Frankreich identifizieren.

Projektträger und -partner wiederum werden auf Schweizer Seite von den regionalen Koordinationsstellen Arcjurassien.ch (Interreg Frankreich – Schweiz) und Regio Basiliensis (Interreg Oberrhein) bei der Entwicklung ihrer Projekte unterstützt. Diese Stellen fungieren als Bindeglied zur Verwaltungsbehörde und zum Interreg-Sekretariat in Besançon beziehungsweise Strasbourg. Sie stellen auch den Informationsfluss aus der und in die Schweiz sicher.

Im Vergleich zu vielen anderen Interreg-Programmen in Europa haben die beiden Programme mit Frankreich den Vorteil, dass die meisten Akteure keine sprachlichen Barrieren überwinden müssen. Ebenso besteht eine kulturelle Nähe. Dies hat dazu beigetragen, dass der Austausch im Rahmen von Interreg über die Jahre auch die Verständigung zwischen Frankreich und der Schweiz gefördert hat. Im Vordergrund steht indes der Mehrwert des Programms für die Entwicklung einer stärker integrierten Wirtschaft entlang der Grenze.

Zitiervorschlag: Filep, Béla; Kollbrunner, Sabine; Quadroni, Norman; Doppler, Andreas (2025). Zusammenarbeit mit Frankreich: Interreg schafft Mehrwert für beide Länder. Die Volkswirtschaft, 13. Mai.

Interreg ist Teil der EU-Regionalpolitik. Mit nahezu 400 Milliarden Euro ist es – nach der Agrarpolitik – die finanziell zweitwichtigste Förderpolitik der EU-Kommission. In der aktuellen Förderperiode Interreg VI (2021–2027) stellt die EU europaweit 10 Milliarden Euro für neue Interreg-Projekte zur Verfügung.

Schweizer Grenzregionen und -kantone beteiligen sich seit Beginn im Jahr 1990 an Interreg. 1994 stiess der Bund dazu. Seit 2008 erfolgt die Interreg-Förderung im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) von Bund und Kantonen, die die regionalwirtschaftliche Entwicklung fördert. Die Schweiz nimmt an insgesamt zehn Interreg-Programmen teil. Dazu gehören vier grenzüberschreitende Programme mit unmittelbaren Nachbarn, zwei transnationale und vier interregionale Programme. Über die fünf Programmperioden sind bisher rund 2500 Projekte gefördert worden.

Der Bund hat über die Jahre sein finanzielles Engagement von 24 Millionen Franken für Interreg II auf 56 Millionen für Interreg VI (2021–2027) erhöht. Die Kantone leisten an die grenzüberschreitenden Programme mindestens gleich hohe Beiträge. Die Förderbeiträge von Bund und Kantonen lösen dabei erhebliche zusätzliche Investitionen Dritter aus, etwa von Gemeinden, Organisationen, Hochschulen oder Unternehmen.