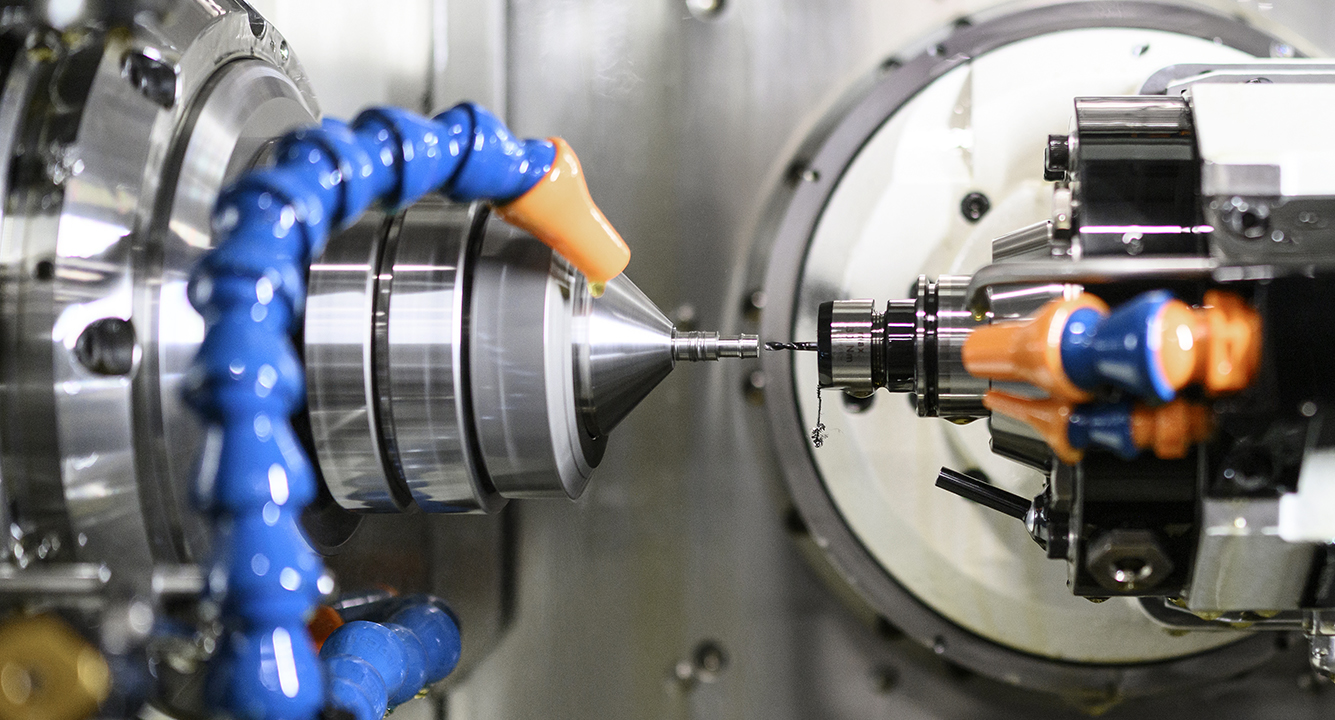

Dans les années 1990, l’actualisation des programmes de la formation professionnelle a conduit les entreprises à adopter rapidement les nouvelles technologies comme les machines à commande numérique par ordinateur (CNC). Ces machines peuvent exécuter avec précision certaines étapes d’usinage. (Image: Keystone)

La Suisse fait partie des pays les plus innovants du monde. Or, en comparaison internationale, sa population active ne compte qu’une faible proportion de personnes disposant d’une formation universitaire, qui sont considérées comme le principal facteur de stimulation de l’innovation par de nombreuses études scientifiques. Toutefois, ces dernières, anglo-saxonnes pour la plupart, excluent de leur analyse le système de la formation professionnelle, qui occupe une place très importante en Suisse: près des deux tiers des élèves du degré secondaire II optent pour une formation professionnelle initiale, contre seulement un tiers dans d’autres pays à la pointe de l’innovation, comme la Grande-Bretagne ou la Suède.

Contrairement à la Suisse, la plupart de ces pays ne disposent pas d’un système de formation professionnelle duale: les programmes qu’ils proposent n’incluent pas d’apprentissage en entreprise et se déroulent exclusivement à l’école. De nouvelles études menées par la Leading House Économie de la formation professionnelle[1] des universités de Zurich et de Berne confirment que la formation professionnelle joue un rôle crucial dans l’innovation.

Des plans de formation régulièrement actualisés

Les curricula de la formation professionnelle duale étant régulièrement mis à jour, ils contribuent de manière décisive à la diffusion rapide de l’innovation. C’est ce que montre une nouvelle étude[2] consacrée à l’analyse de l’une des premières grandes vagues de numérisation, à partir des années 1990, qui ont vu se développer tout particulièrement les techniques de commande numérique (machines CNC), les logiciels de CAO pour la modélisation 3D et la publication assistée par ordinateur (PAO).

L’étude avait notamment pour but de déterminer dans quelle mesure l’intégration de ces technologies dans les curricula avait influencé leur expansion au sein des entreprises. Ses résultats mettent en évidence une nette accélération de leur diffusion par les entreprises formatrices, et ce avant même l’arrivée des premiers apprentis diplômés sur le marché du travail (voir illustration 1). Il s’avère que les PME ne menant pas elles-mêmes d’activités de recherche apportent une contribution particulièrement importante à cette accélération. Ainsi, grâce à l’actualisation des curricula, les nouvelles technologies arrivent plus rapidement dans les entreprises, ce qui a pour effet de renforcer globalement la capacité d’innovation et la compétitivité de la Suisse.

Ill. 1: L’actualisation des curricula accélère l’adoption des technologies en entreprise

2 Phase de mise en œuvre: Formation des premiers apprentis après l’actualisation; formation pas encore achevée

3 Phase du marché du travail: Arrivée sur le marché du travail des premiers apprentis diplômés sur la base du curriculum actualisé

Trois raisons majeures expliquent l’impact positif des mises à jour des curricula[3]. Tout d’abord, les programmes de formation professionnelle revêtent un caractère obligatoire à l’échelle nationale. L’ensemble des entreprises formatrices de Suisse, dans chaque métier, doivent par conséquent les appliquer dès l’entrée en vigueur de leur version réactualisée. Ainsi, tous les apprenants profitent en même temps des nouvelles compétences qui y ont été intégrées.

Ensuite, les mises à jour sont effectuées à intervalles réguliers, soit environ tous les cinq ans, ce qui permet aux nouvelles avancées d’être incorporées rapidement dans les curricula et de se diffuser ensuite dans les entreprises. Les adaptations aux évolutions actuelles sont par ailleurs essentielles pour stimuler l’intérêt des jeunes à l’égard de certains métiers. Des études récentes[4] montrent ainsi que les manifestations en faveur du climat ont suscité un engouement croissant pour les professions liées à l’écologie, tandis que les métiers potentiellement menacés par l’essor de l’intelligence artificielle générative ont vite perdu en popularité chez les jeunes.

Enfin, outre les entreprises innovantes, de nombreux acteurs contribuent activement aux réactualisations des curricula: le Conseil fédéral et les cantons, le personnel enseignant et des experts des différents secteurs, sans oublier les organisations du monde du travail représentant les intérêts des industries et des métiers. Cette large diversification des parties prenantes permet de garantir que le savoir en matière de compétences importantes pour l’avenir détenu au sein des entreprises innovantes soit intégré dans les curricula, de s’assurer que ces compétences peuvent effectivement être apprises et de concevoir des programmes adaptés aux besoins du marché du travail. La conjonction de ces différents facteurs est indispensable pour que la formation professionnelle puisse pleinement déployer ses effets de stimulation de l’innovation.

Selon les résultats d’études actuelles[5], les réactualisations des curricula doivent permettre d’intégrer de nouveaux sujets d’étude, mais aussi de recenser et de supprimer les contenus portant sur des compétences obsolètes, afin d’éviter les surcharges et les pertes d’efficacité. Les formations restent ainsi résolument axées sur l’avenir, sans perdre en profondeur.

Perméabilité du système de formation et rôle des hautes écoles spécialisées

Pour que la formation professionnelle puisse jouer un rôle moteur dans l’innovation, il faut également qu’elle couvre un vaste ensemble de compétences professionnelles. Acquises dans le cadre de la formation professionnelle de base, celles-ci font l’objet d’un perfectionnement continu après l’entrée dans la vie active, les apprentissages d’une durée de trois à quatre ans constituant sur ce plan un solide fondement. Grâce à sa grande perméabilité, le système de formation professionnelle suisse offre en outre de nombreuses possibilités de compléter ce large éventail de compétences: la formation professionnelle supérieure et les hautes écoles spécialisées favorisent particulièrement la mobilité ascensionnelle en s’appuyant sur des règles transparentes et clairement structurées.

Créées dans les années 1990, les hautes écoles spécialisées ont eu un impact particulièrement marqué sur la capacité d’innovation des PME. Des études[6] mettent en évidence l’importance du rôle qu’assument, dans les entreprises, les personnes qualifiées ayant accompli après leur apprentissage des études en haute école spécialisée et acquis des compétences complémentaires en matière de recherche appliquée: elles font office de trait d’union entre la recherche de pointe au niveau mondial et le travail concret de mise en œuvre, par exemple dans le prototypage ou la production. On a ainsi pu observer que la création d’une haute école spécialisée dans une région induisait systématiquement une augmentation de la performance des entreprises locales en matière d’innovation, ce qui se reflète dans différents indicateurs tels que le nombre de brevets déposés, les bénéfices réalisés ou la part des effectifs affectée à la recherche et au développement (voir illustration 2).

Dans les régions où des hautes écoles spécialisées ont vu le jour, la main-d’œuvre qualifiée disposant d’un certificat de fin d’apprentissage (mais pas d’un diplôme de haute école spécialisée) a également bénéficié de cette stimulation de l’innovation, car elle a elle-même été davantage impliquée dans les activités de recherche qui se sont consécutivement intensifiées[7].

Ill. 2: Hausse de l’emploi et de la masse salariale dans la recherche et le développement (R&D) en entreprise à la suite de la création d’une haute école spécialisée

Des synergies indispensables

La capacité d’innovation de la Suisse ne tient donc pas seulement à la recherche de haut niveau menée dans ses universités mais aussi, et surtout, aux synergies résultant de l’alliance de cette dernière avec la recherche appliquée et un système de formation professionnelle favorisant l’innovation. Si cette dynamique fonctionne, c’est grâce aux actualisations régulières des programmes de la formation professionnelle duale mais aussi à la perméabilité du système de formation dans son ensemble. Ce sont là deux conditions essentielles pour permettre la diffusion de compétences novatrices au sein des entreprises sur tout le territoire.

Il importera donc de veiller à préserver l’efficacité de ces mécanismes dans le cadre de la stratégie de formation et de la politique économique, en s’attachant avant tout à maintenir et à renforcer deux facteurs essentiels: la modernisation des curricula dans la formation professionnelle initiale, en concertation avec des entreprises à la pointe de l’innovation, et la préservation du rôle précieux des hautes écoles spécialisées en tant que voie d’ascension professionnelle pour les apprentis diplômés, mais aussi dans leur fonction de pont entre le personnel qualifié issu de la formation professionnelle initiale et les acteurs de la recherche internationale de haut niveau.

- Une liste complète des études peut être consultée sur le site Internet de la Leading House Économie de la formation professionnelle. Pour une vue d’ensemble de la thématique Formation professionnelle et innovation, voir Backes-Gellner et Pfister (2019) et Backes-Gellner et Lehnert (2021 et 2023). []

- Voir Schultheiss et Backes-Gellner (2024). []

- Voir Backes-Gellner et Pfister (2019). []

- Voir Goller et al. (2025); Lehnert et Pfeifer (2024). []

- Voir Buehler et al. (2024). []

- Voir notamment Lehnert et al. (2020) ou Pfister et al. (2021). []

- Voir Backes-Gellner et Pfister (2019) ainsi que Schultheiss et al. (2023). []

Bibliographie

-

Backes-Gellner U. Lehnert P. (2021). The Contribution of Vocational Education to Innovation and Growth. Dans: The Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance.

-

Backes-Gellner U. et Lehnert P. (2023). Berufliche Bildung als Innovationstreiber: Ein lange vernachlässigtes Forschungsfeld. Perspektiven der Wirtschaftspolitik 24: 85-97.

-

Backes-Gellner U. et Pfister C. (2019). Beitrag der Berufsbildung zu Innovation. Dans: Sefri. Forschung und Innovation in der Schweiz 2020: partie C, étude 1.

-

Buehler A., Lehnert P. et Backes-Gellner U. (2024). Curriculum Updates in Vocational Education and Changes in Graduates’ Skills and Wages. Journal of Education and Work 37: 458-482.

-

Goller D., Gschwendt C. et Wolter S. C. (2025). This Time It’s Different – Generative Artificial Intelligence and Occupational Choice. Labour Economics 95: 102746.

-

Lehnert P. et Pfeifer H. (2024). Environmental Awareness and Occupational Choices of Adolescents. Leading House Working Paper No. 231.

-

Lehnert P., Pfister C. et Backes-Gellner U. (2020). Employment of R&D Personnel after an Educational Supply Shock: Effects of the Introduction of Universities of Applied Sciences in Switzerland. Labour Economics 66: 101883.

-

Pfister C., Koomen M., Harhoff D. et Backes-Gellner U. (2021). Regional Innovation Effects of Applied Research Institutions. Research Policy 50: 104197.

-

Schultheiss T. et Backes-Gellner U. (2024). Does Updating Education Curricula Accelerate Technology Adoption in the Workplace? Evidence from Dual Vocational Education and Training Curricula in Switzerland. The Journal of Technology Transfer 49: 191–235.

-

Schultheiss T., Pfister C., Gnehm A.-S. et Backes-Gellner U. (2023). Education Expansion and High-Skill Job Opportunities for Workers: Does a Rising Tide Lift All Boats? Labour Economics 82: 102354.

Bibliographie

-

Backes-Gellner U. Lehnert P. (2021). The Contribution of Vocational Education to Innovation and Growth. Dans: The Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance.

-

Backes-Gellner U. et Lehnert P. (2023). Berufliche Bildung als Innovationstreiber: Ein lange vernachlässigtes Forschungsfeld. Perspektiven der Wirtschaftspolitik 24: 85-97.

-

Backes-Gellner U. et Pfister C. (2019). Beitrag der Berufsbildung zu Innovation. Dans: Sefri. Forschung und Innovation in der Schweiz 2020: partie C, étude 1.

-

Buehler A., Lehnert P. et Backes-Gellner U. (2024). Curriculum Updates in Vocational Education and Changes in Graduates’ Skills and Wages. Journal of Education and Work 37: 458-482.

-

Goller D., Gschwendt C. et Wolter S. C. (2025). This Time It’s Different – Generative Artificial Intelligence and Occupational Choice. Labour Economics 95: 102746.

-

Lehnert P. et Pfeifer H. (2024). Environmental Awareness and Occupational Choices of Adolescents. Leading House Working Paper No. 231.

-

Lehnert P., Pfister C. et Backes-Gellner U. (2020). Employment of R&D Personnel after an Educational Supply Shock: Effects of the Introduction of Universities of Applied Sciences in Switzerland. Labour Economics 66: 101883.

-

Pfister C., Koomen M., Harhoff D. et Backes-Gellner U. (2021). Regional Innovation Effects of Applied Research Institutions. Research Policy 50: 104197.

-

Schultheiss T. et Backes-Gellner U. (2024). Does Updating Education Curricula Accelerate Technology Adoption in the Workplace? Evidence from Dual Vocational Education and Training Curricula in Switzerland. The Journal of Technology Transfer 49: 191–235.

-

Schultheiss T., Pfister C., Gnehm A.-S. et Backes-Gellner U. (2023). Education Expansion and High-Skill Job Opportunities for Workers: Does a Rising Tide Lift All Boats? Labour Economics 82: 102354.

Proposition de citation: Backes-Gellner, Uschi; Lehnert, Patrick (2025). La formation professionnelle, moteur de l’innovation. La Vie économique, 07 octobre.