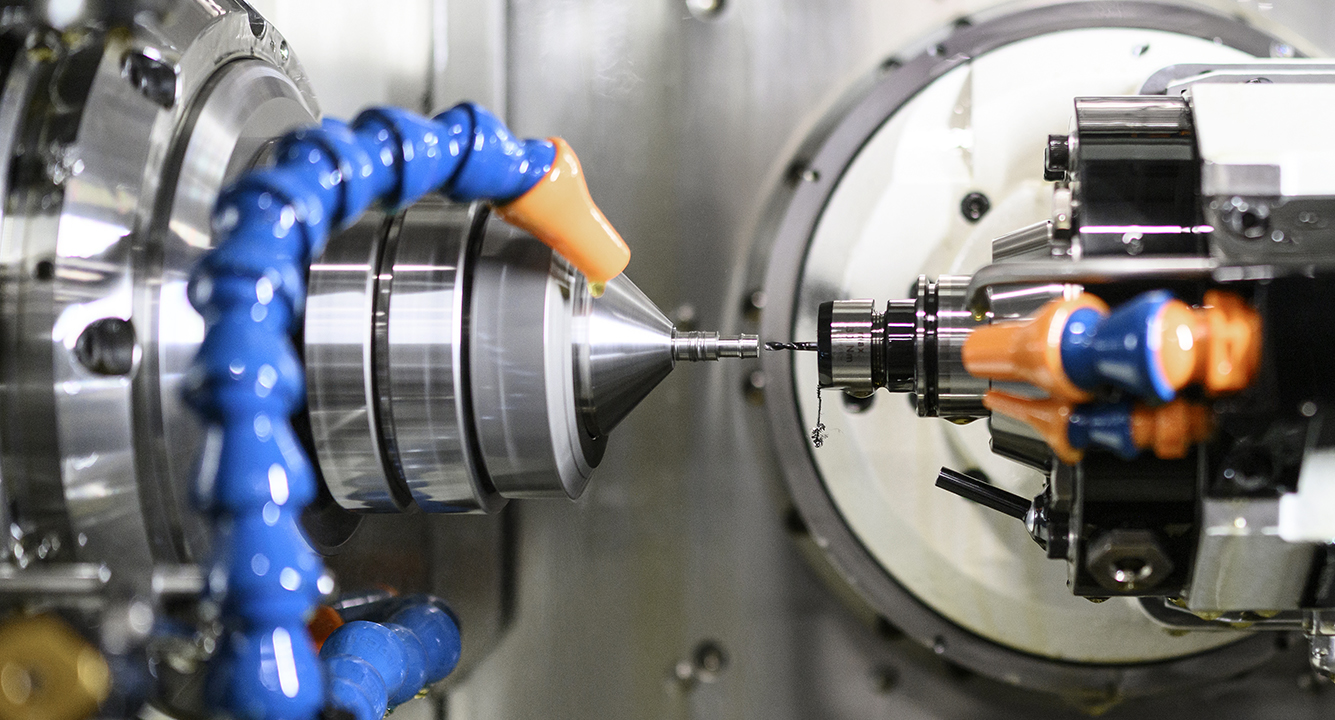

Produktion einer CNC-Maschine, die computergesteuert präzise Bearbeitungsschritte ausführt. Die Aktualisierung von Lehrplänen in der Berufsbildung führte in den 1990er-Jahren zur raschen Einführung solcher Technologien in den Betrieben. (Bild: Keystone)

Die Schweiz gehört weltweit zu den innovativsten Ländern. Dennoch hat sie eine im internationalen Vergleich niedrige Quote an akademisch gebildeten Arbeitskräften, die in vielen wissenschaftlichen Studien als der entscheidende Faktor für Innovation gelten. Allerdings geht in solchen, oft angelsächsischen Analysen das Berufsbildungssystem vergessen, das in der Schweiz aussergewöhnlich stark ist. In der Schweiz liegt der Anteil an Schülern der Sekundarstufe II, die eine berufliche Grundbildung gewählt haben, bei etwa zwei Dritteln. In anderen, ebenfalls hochinnovativen Ländern liegt dieser Anteil bei etwa einem Drittel, so zum Beispiel in Grossbritannien oder Schweden.

Zudem sind berufliche Bildungsprogramme in diesen Ländern im Gegensatz zur Schweiz oft nicht dual – das heisst, sie finden nicht wie hierzulande auch im Lehrbetrieb, sondern ausschliesslich in der Schule statt. Neue Studien des Leading House «Berufsbildungsökonomie»[1] an den Universitäten Zürich und Bern belegen nun, dass auch die Berufsbildung eine entscheidende Rolle für Innovationen spielt.

Bildungspläne regelmässig aktualisieren

Ein Grund ist die regelmässige Aktualisierung von Curricula in der dualen Berufsbildung. Sie tragen entscheidend zur schnellen Innovationsdiffusion bei, wie eine neue Studie[2] zeigt, die einen ersten grossen Digitalisierungsschub ab den 1990er-Jahren untersucht hat. Auf dem Vormarsch waren damals insbesondere digitale Steuerungstechniken mittels CNC-Maschinen, CAD-Software zur Erstellung von 3D-Modellen sowie das neu aufkommende Desktop-Publishing zur Gestaltung von Publikationen.

Die Studie analysierte, wie sich die Aufnahme dieser Technologien in die Curricula auf die Verbreitung dieser Technologien in den Betrieben auswirkte. Die Ergebnisse belegen eine klar beschleunigte Diffusion durch ausbildende Betriebe, und dies sogar schon vor Arbeitsmarkteintritt der ersten Lehrabsolventen (siehe Abbildung 1). Insbesondere KMU ohne eigene Forschungsaktivitäten sind für einen wesentlichen Teil dieser beschleunigten Diffusion verantwortlich. Durch die Aktualisierung der Curricula verbreiten sich also neueste Technologien schneller in den Unternehmen und stärken so umfassend die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz.

Abb. 1: Curriculum-Aktualisierungen beschleunigen den Technologieeinsatz am Arbeitsplatz

2 Implementationsphase: Ausbildung erster Auszubildenden nach Aktualisierung; Ausbildung noch nicht abgeschlossen

3 Arbeitsmarktphase: Arbeitsmarkteintritt der ersten Lehrabsolventen unter aktualisiertem Curriculum

Die positive Wirkung der Curriculum-Aktualisierungen basiert auf drei zentralen Voraussetzungen:[3] Erstens sind die Berufsbildungscurrricula in der Schweiz national verbindlich, sodass alle Lehrbetriebe des jeweiligen Berufs sofort ab Inkrafttreten eines aktualisierten Curriculums die neu aufgenommenen Kompetenzen vermitteln müssen. So profitieren alle Lernenden gleichzeitig von den neu vermittelten Kompetenzen.

Zweitens finden rund alle fünf Jahre regelmässige Aktualisierungen statt. So werden neueste Entwicklungen schnell in die Curricula aufgenommen und verbreiten sich in den Betrieben. Schnelle Anpassungen an aktuelle Entwicklungen sind zudem für das Interesse von Jugendlichen an bestimmten Ausbildungsberufen essenziell. So zeigen neueste Studien[4] beispielsweise, dass die Klimaproteste die Wahl umweltfreundlicher Berufe erhöhten oder dass Berufe, die durch die Verbreitung generativer künstlicher Intelligenz mutmasslich gefährdet sind, bei Jugendlichen schnell unbeliebter wurden.

Drittens tragen zu den Curriculum-Aktualisierungen insbesondere innovative Unternehmen, aber auch alle anderen Akteure der beruflichen Grundbildung aktiv bei. Zu Letzteren zählen etwa Bund und Kantone, Lehrpersonen, Branchenexperten sowie Organisationen der Arbeitswelt, welche die Interessen der Branchen und Berufe vertreten. Durch die breite Abstützung wird sichergestellt, (1) dass das in innovativen Unternehmen existierende Wissen zu zukunftsrelevanten Kompetenzen in die Curricula eingebracht wird, (2) dass dieses Wissen effektiv erlernbar ist und (3) dass die Curricula arbeitsmarktorientiert ausgestaltet werden. Nur durch das Zusammenspiel dieser Faktoren kann die Berufsbildung ihre Innovationswirkung vollständig entfalten.

Aktuelle Forschungsergebnisse[5] zu Curriculum-Aktualisierungen zeigen zudem, dass nicht nur neue Inhalte integriert, sondern auch obsolete Kompetenzen gezielt bereinigt werden sollten, um Überfrachtungen und Ineffizienzen zu vermeiden. So bleibt die Ausbildung klar auf die Zukunft fokussiert, ohne an Tiefe einzubüssen.

Durchlässigkeit des Berufsbildungssystems und Fachhochschulen als Brückenbauer

Eine zweite wesentliche Voraussetzung für die starke Innovationswirkung der Berufsbildung sind die breit aufgestellten beruflichen Kompetenzbündel. Sie werden in der beruflichen Grundbildung vermittelt und im Laufe des Erwerbslebens kontinuierlich weiterentwickelt. Die drei- bis vierjährige Lehre legt dabei eine solide Grundlage. Das sehr durchlässige Schweizer Bildungssystem bietet darauf aufbauend umfassende Möglichkeiten, um diese Kompetenzbündel zu ergänzen. Insbesondere über höhere Berufsbildung und Fachhochschulen sind klar strukturierte und transparent geregelte Bildungsaufstiege möglich.

Die in den 1990er-Jahren gegründeten Fachhochschulen spielten dabei vor allem für die Innovationskraft von KMU eine wichtige Rolle. Forschungsergebnisse[6] zeigen, dass Fachkräfte, die nach ihrer Lehre ein Fachhochschulstudium anschlossen und zusätzlich angewandte Forschungskompetenzen erwarben, eine wichtige Brückenfunktion in Unternehmen übernehmen: Sie vermitteln zwischen internationaler Spitzenforschung und praktischer Umsetzung, z. B. in Prototyping oder Produktion. Entsprechend zeigte sich, dass Fachhochschulgründungen die Innovationsleistung umliegender Unternehmen systematisch erhöhten – etwa gemessen an Patenten, am Unternehmensgewinn oder am Personalbestand in Forschung und Entwicklung (siehe Abbildung 2).

Gleichzeitig profitierten in Fachhochschulregionen auch Fachkräfte mit Lehrabschluss (aber ohne Fachhochschulabschluss) von diesem Innovationsschub. Denn auch sie wurden anschliessend stärker in die generell gestiegenen Forschungsaktivitäten eingebunden.[7]

Abb. 2: Nach Fachhochschulgründung: Beschäftigung und Lohnsumme in betrieblicher Forschung und Entwicklung (F&E) nehmen zu

Auf die Kombination kommt es an

Die Innovationskraft der Schweiz basiert also nicht nur auf akademischer Spitzenforschung und Universitäten. Vielmehr ist es eine Kombination von innovationsförderlicher Berufsbildung mit Spitzenforschung und angewandter Forschung. Eine Voraussetzung dafür sind regelmässige Curriculum-Aktualisierungen in der dualen Berufsbildung sowie ein durchlässiges Bildungssystem. Beides ermöglicht, dass innovative Kompetenzen flächendeckend in die Unternehmen gelangen.

Die Bildungs- und Wirtschaftspolitik muss diesen Mechanismen deshalb auch künftig Sorge tragen. Entscheidend sind insbesondere zwei Faktoren, die es zu pflegen und zu stärken gilt: erstens die Curricula in der beruflichen Grundbildung unter Einbezug hochinnovativer Unternehmen zu modernisieren. Und zweitens die Funktion der Fachhochschulen zu erhalten: einerseits als Aufstiegspfad für Lehrabsolventen und andererseits als Brückenbauer zwischen Fachkräften mit beruflicher Grundbildung und internationalen Spitzenforschenden.

- Eine vollständige Liste der Studien finden Sie auf der Website des Leading House «Berufsbildungsökonomie». Für eine Übersicht zum Thema Berufsbildung und Innovation Backes-Gellner und Pfister (2019), Backes-Gellner und Lehnert (2021 und 2023). []

- Siehe Schultheiss und Backes-Gellner (2024). []

- Siehe Backes-Gellner und Pfister (2019). []

- Siehe Goller et al. (2025); Lehnert und Pfeifer (2024). []

- Siehe Buehler et al. (2024). []

- Siehe etwa Lehnert et al. (2020) oder Pfister et al. (2021). []

- Siehe Backes-Gellner und Pfister (2019) sowie Schultheiss et al. (2023). []

Literaturverzeichnis

- Backes-Gellner, U. und P. Lehnert (2021). The Contribution of Vocational Education to Innovation and Growth. In: The Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance.

- Backes-Gellner, U. und P. Lehnert (2023). Berufliche Bildung als Innovationstreiber: Ein lange vernachlässigtes Forschungsfeld. Perspektiven der Wirtschaftspolitik 24: 85–97.

- Backes-Gellner, U. und C. Pfister (2019). Beitrag der Berufsbildung zu Innovation. In: SBFI. Forschung und Innovation in der Schweiz 2020: Teil C, Studie 1.

- Buehler, A., P. Lehnert und U. Backes-Gellner (2024). Curriculum Updates in Vocational Education and Changes in Graduates’ Skills and Wages. Journal of Education and Work 37: 458–482.

- Goller, D., C. Gschwendt und S. C. Wolter (2025). This Time It’s Different – Generative Artificial Intelligence and Occupational Choice. Labour Economics 95: 102746.

- Lehnert, P. und H. Pfeifer (2024). Environmental Awareness and Occupational Choices of Adolescents. Leading House Working Paper No. 231.

- Lehnert, P., C. Pfister und U. Backes-Gellner (2020). Employment of R&D Personnel after an Educational Supply Shock: Effects of the Introduction of Universities of Applied Sciences in Switzerland. Labour Economics 66: 101883.

- Pfister, C., M. Koomen, D. Harhoff und U. Backes-Gellner (2021). Regional Innovation Effects of Applied Research Institutions. Research Policy 50: 104197.

- Schultheiss, T. und U. Backes-Gellner (2024). Does Updating Education Curricula Accelerate Technology Adoption in the Workplace? Evidence from Dual Vocational Education and Training Curricula in Switzerland. The Journal of Technology Transfer 49: 191–235.

- Schultheiss, T., C. Pfister, A.-S. Gnehm und U. Backes-Gellner (2023). Education Expansion and High-Skill Job Opportunities for Workers: Does a Rising Tide Lift All Boats? Labour Economics 82: 102354.

Bibliographie

- Backes-Gellner, U. und P. Lehnert (2021). The Contribution of Vocational Education to Innovation and Growth. In: The Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance.

- Backes-Gellner, U. und P. Lehnert (2023). Berufliche Bildung als Innovationstreiber: Ein lange vernachlässigtes Forschungsfeld. Perspektiven der Wirtschaftspolitik 24: 85–97.

- Backes-Gellner, U. und C. Pfister (2019). Beitrag der Berufsbildung zu Innovation. In: SBFI. Forschung und Innovation in der Schweiz 2020: Teil C, Studie 1.

- Buehler, A., P. Lehnert und U. Backes-Gellner (2024). Curriculum Updates in Vocational Education and Changes in Graduates’ Skills and Wages. Journal of Education and Work 37: 458–482.

- Goller, D., C. Gschwendt und S. C. Wolter (2025). This Time It’s Different – Generative Artificial Intelligence and Occupational Choice. Labour Economics 95: 102746.

- Lehnert, P. und H. Pfeifer (2024). Environmental Awareness and Occupational Choices of Adolescents. Leading House Working Paper No. 231.

- Lehnert, P., C. Pfister und U. Backes-Gellner (2020). Employment of R&D Personnel after an Educational Supply Shock: Effects of the Introduction of Universities of Applied Sciences in Switzerland. Labour Economics 66: 101883.

- Pfister, C., M. Koomen, D. Harhoff und U. Backes-Gellner (2021). Regional Innovation Effects of Applied Research Institutions. Research Policy 50: 104197.

- Schultheiss, T. und U. Backes-Gellner (2024). Does Updating Education Curricula Accelerate Technology Adoption in the Workplace? Evidence from Dual Vocational Education and Training Curricula in Switzerland. The Journal of Technology Transfer 49: 191–235.

- Schultheiss, T., C. Pfister, A.-S. Gnehm und U. Backes-Gellner (2023). Education Expansion and High-Skill Job Opportunities for Workers: Does a Rising Tide Lift All Boats? Labour Economics 82: 102354.

Zitiervorschlag: Backes-Gellner, Uschi; Lehnert, Patrick (2025). Innovationstreiber Berufsbildung. Die Volkswirtschaft, 07. Oktober.