Europa kämpft gegen Cyberkriminelle

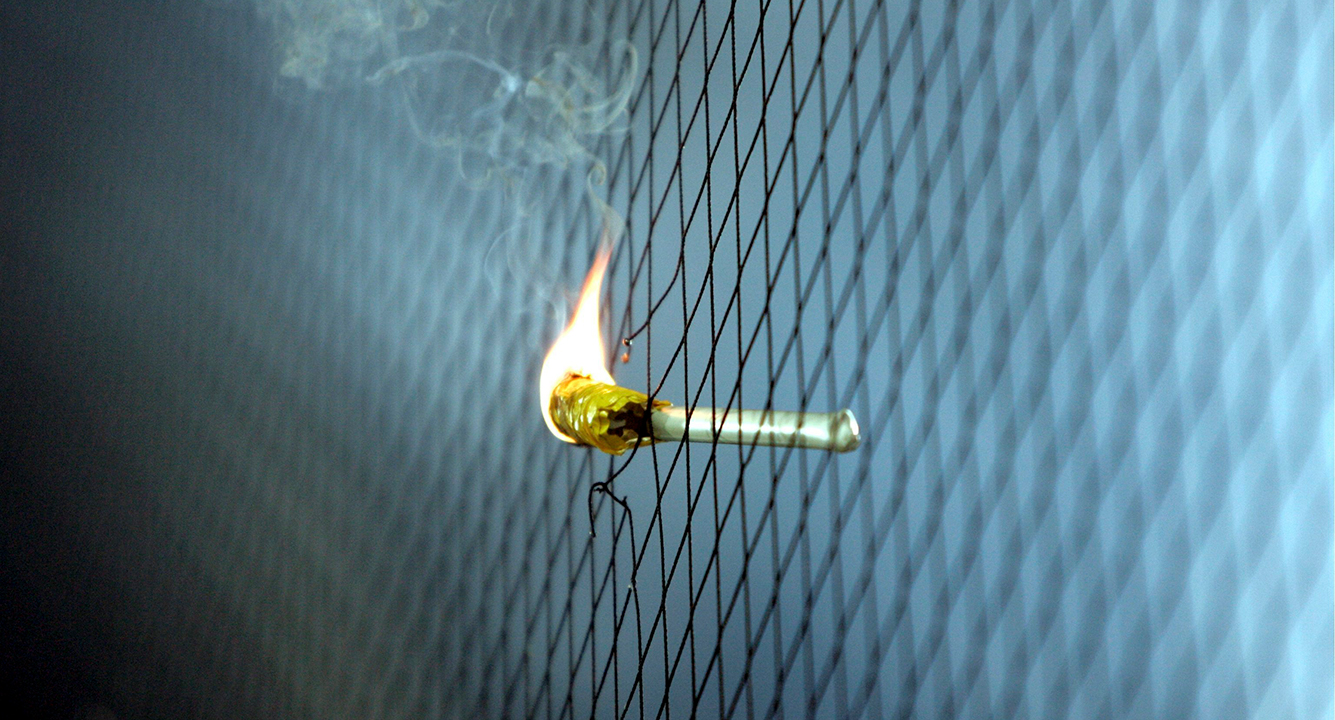

Die prorussische Hackergruppe NoName057(16) griff im Juni 2023 mehrere Webseiten der Bundesverwaltung an. (Bild: Keystone)

Im Jahr 2018 kam ich zu Europol, der Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union. Damals wusste ich bereits, dass sich die organisierte Kriminalität rasch verändern würde – aber nicht, wie schnell und wie tiefgreifend. Heute, im Jahr 2025, ist Cyberkriminalität kein Nischenthema mehr. Sie bildet das Rückgrat der globalen organisierten Kriminalität. Jeder Ransomware-Angriff, jede Phishing-Kampagne und jede betrügerische Krypto-Transaktion macht dieses Geschäft lukrativ und destabilisiert unsere Gesellschaft.

Der aktuelle Cyberkriminalitätsbericht von Europol zeigt es deutlich: Daten sind heute der zentrale Rohstoff der Kriminalität. Sie sind Ziel, Werkzeug und Handelsware zugleich. Was einst mit vereinzelten Hackerangriffen begann, hat sich zu einem hochprofessionellen Ökosystem entwickelt. Datendiebstahl ist zur tragenden Säule der organisierten Kriminalität geworden, betrieben von spezialisierten Vermittlern, die Zugänge zu kompromittierten Systemen kaufen, verkaufen und sogar vermieten.

Mit denselben Mitteln zurückschlagen

Der Titel unseres Jahresberichts – «Steal, Deal and Repeat», auf Deutsch «Stehle, verkaufe und wiederhole» – ist daher vielmehr eine Diagnose als eine Metapher. Beunruhigend ist dabei nicht nur die steigende Raffinesse der digitalen Werkzeuge, sondern auch die Automatisierung der Täuschungsversuche. Hier hat der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) durch Kriminelle den Kampf gegen Cyberkriminalität grundlegend verändert. Grosse KI-Sprachmodelle und andere Formen generativer KI machen Social Engineering heutzutage effizienter als je zuvor: Phishing-E-Mails klingen beispielsweise täuschend echt. Die KI ist damit zum Komplizen der Cyberkriminellen geworden.

Künstliche Intelligenz hat aber auch den Kampf gegen Cyberkriminalität grundlegend verändert. So arbeitet das Innovation Lab von Europol gemeinsam mit dem Schweizer Bundesamt für Polizei (Fedpol) in der Schweiz an einem ChatGPT-ähnlichen System, das Beamtinnen und Beamten hilft, internationale Falldaten und mehrsprachige Informationen in Echtzeit zu durchsuchen. Die gleiche Technologie, die Kriminelle für ihre Täuschung nutzen, setzen wir damit zur Aufdeckung ein. Diese Zusammenarbeit steht für einen Paradigmenwechsel in der Strafverfolgung: Wo früher im Nachhinein nur auf Vorfälle reagiert wurde, handeln wir heute vorausschauend.

Die Schweiz und Europol: Eine Partnerschaft mit Geschichte

Seit dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Europol von 2004 arbeiten Europol und die Schweiz eng zusammen. Die Schweiz ist in sämtliche Analyseprojekte eingebunden und zählt zu den aktivsten drittstaatlichen Partnern bei Nachrichtenaustausch und Fallinitiativen. Besonders stark ist die Zusammenarbeit in den Bereichen Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Umweltkriminalität, organisierte Eigentumsdelikte, Menschenhandel und Terrorismusbekämpfung. Das Europol-Verbindungsbüro von Fedpol – die ständige Vertretung der Schweiz bei Europol in Den Haag – arbeitet dabei mit einer Präzision, die beispielhaft ist: Schweizer Verbindungsbeamte sind Spezialisten auf ihren Gebieten. Das macht den Informationsaustausch zielgerichtet und verwertbar, sodass die Informationen zum Beispiel direkt in einem Strafverfahren genutzt werden können.

Als Schengen-Mitglied spielt die Schweiz zudem eine führende Rolle, wenn es darum geht, wie Nicht-EU-Länder an der digitalen Transformation von Europol mitwirken und von ihr profitieren können. Ein aktuelles Beispiel für die Wirksamkeit dieser Zusammenarbeit ist die internationale Operation «Eastwood» gegen die prorussische Hacktivistengruppe NoName057(16). Europol und seinen Partnern, darunter Fedpol, gelang es, die zentrale Infrastruktur der Gruppe zu zerschlagen, über hundert Server weltweit zu stören und mehrere Haftbefehle zu erlassen. Die Schweizer Behörden spielten dabei eine Schlüsselrolle, insbesondere bei der Identifizierung führender Mitglieder des Netzwerks – trotz ihrer Position ausserhalb des EU-Rechtsrahmens. Dieser Erfolg macht eines klar: Angesichts nationenübergreifender, ideologisch motivierter Cyberbedrohungen kann kein Land allein bestehen.

Einen Schritt voraus

Im vergangenen Jahrzehnt stand die Abwehr digitaler Bedrohungen im Vordergrund. Im kommenden ist es wichtig, ihnen einen Schritt voraus zu sein. Denn die Grenze zwischen klassischer organisierter Kriminalität und Cyberkriminalität ist nahezu verschwunden. Ransomware-Gruppen agieren wie grosse Unternehmen, haben einen Kundenservice und Personalabteilungen. Cyberbetrüger nutzen dieselben Marketingstrategien wie legale Onlinehändler. Kriminelle Akteure agieren grenzüberschreitend und automatisiert. Um mitzuhalten, muss Europa vernetzt und vorausschauend sein.

Die Zusammenarbeit findet zwischen Behörden, Staaten und zunehmend auch zwischen Mensch und Maschine statt. Darum sind die Partnerschaften von Europol mit den EU-Mitgliedsstaaten, der Schweiz und anderen Schengen-Mitgliedsländern, ebenso wie mit der Privatwirtschaft, heute wichtiger denn je. Cyberkriminalität ist global, und wir müssen sie mit globaler Zusammenarbeit bekämpfen.

Zitiervorschlag: De Bolle, Catherine (2025). Europa kämpft gegen Cyberkriminelle. Die Volkswirtschaft, 10. November.