Nobelpreis: Schöpferische Zerstörung für anhaltendes Wirtschaftswachstum

Die diesjährigen Nobelpreisträger zeigen, dass die Politik langfristiges Wachstum unterstützen kann. (Bild: Keystone)

Der längste Teil der Menschheitsgeschichte war von wirtschaftlicher Stagnation geprägt. Während des Römischen Reichs war das Pro-Kopf-Einkommen fast gleich gross wie in Westeuropa um 1600. Und auch als sich in England der Lebensstandard allmählich verbesserte, tat er das nur langsam: Zwar stieg das Pro-Kopf-Einkommen zwischen 1300 und 1700 um zwei Drittel – dies entsprach jedoch nur einer jährlichen Wachstumsrate von 0,13 Prozent.[1]

Gemäss der Wachstumsfalle, wie sie der britische Ökonom Thomas Malthus 1798 beschrieb, war man damals der Ansicht, dass jeder technologische Fortschritt durch das Bevölkerungswachstum wieder zunichtegemacht werde, sodass sich der Lebensstandard gar nicht verbessern konnte. Erst die industrielle Revolution durchbrach die Wachstumsfalle. Ab etwa 1800 begann das Pro-Kopf-Einkommen in Grossbritannien und bald darauf in weiten Teilen der Welt stetig zu steigen.

Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften würdigt drei Wissenschafter, die unser Verständnis von anhaltendem Wirtschaftswachstum erheblich vorangebracht haben. Mit unterschiedlichen Methoden zeigen der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr und die Wachstumstheoretiker Philippe Aghion und Peter Howitt, wie innovationsgetriebenes Wachstum und der Prozess der schöpferischen Zerstörung die Volkswirtschaften aus der Stagnation herausgeführt und ein anhaltendes Wachstum ermöglicht haben.

Theorie und Praxis verbinden sich

Mokyrs Arbeiten beantworten grosse historische Fragen: Warum begann die industrielle Revolution in der Mitte des 18. Jahrhunderts? Warum begann sie in Europa und insbesondere in Grossbritannien? Und warum hielt das Wachstum an?

Mokyr argumentiert, dass Zivilisationen vor 1800 oft brillante Ideen oder clevere Erfindungen hervorbrachten, diese Durchbrüche aber nicht in Fortschritt umwandeln konnten. Die industrielle Aufklärung verstärkte die Verbindung zwischen erklärendem Wissen (Naturgesetze) und vorschreibendem Wissen (Techniken und Verfahren). Das erleichterte es erfahrenen Tüftlern – den Ingenieuren und Handwerkern –, die Theorie in Praxis umzusetzen.

Entscheidend war, dass Grossbritannien dieses Wissensökosystem mit einem politischen Klima verband, das «schöpferischer Zerstörung» toleranter gegenüberstand und es ermöglichte, dass sich neue Technologien auch dann verbreiteten, wenn die etablierten Akteure Widerstand leisteten. Hier spielten Institutionen wie das britische Parlament eine Rolle, da diese Kompromisse ermöglichten. Das Ergebnis war ein anhaltender Aufschwung ohne Stocken.

Schöpferische Zerstörung modelliert

Der Begriff «schöpferische Zerstörung» ist eng mit dem Werk des österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter (1883–1950) verbunden. Dieser argumentierte, dass Wachstum aus dem dynamischen Wettbewerb zwischen Unternehmern resultiert, die ständig neue Produkte und Prozesse einführen. Das Neue ersetzt Altes und verschiebt damit Marktanteile und Gewinne.

Aghion und Howitt, neben Mokyr die beiden weiteren Nobelpreisträger, haben einerseits Schumpeters Idee in einem modernen mathematischen makroökonomischen Modell formalisiert. Darin sind Innovatoren aufgrund temporärer Monopolgewinne motiviert, die Qualität bestehender Produkte zu verbessern. Die Gewinne sind nur temporär, da andere auf dieser Grundlage weitere Innovationen entwickeln und die Marktführerschaft übernehmen können. Andererseits erklären Aghion and Howitt mit ihrem Modell, wie diese ständigen Umwälzungen von aufsteigenden und scheiternden Unternehmen dennoch zu einem stetigen Wachstum auf aggregierter Ebene führen können – so wie es die entwickelten Ökonomien seit Mitte des 19. Jahrhunderts erlebt haben.

Ihre Arbeit zeigt auch, dass Marktunvollkommenheiten und Externalitäten dazu führen, dass die tatsächliche Innovationsrate von der sozial optimalen Rate abweicht. Einerseits weil Innovationen «auf den Schultern von Riesen» aufbauen: Wenn Unternehmen bessere Produkte einführen, ermöglichen sie auch ihren Konkurrenten, auf ihren Innovationen aufzubauen. Dies ist eine positive Externalität, für die Innovatoren nicht bezahlt werden und die dazu führen könnte, dass es ohne politische Interventionen wie etwa die Förderung von Forschung und Entwicklung zu wenig Innovation gibt.

Andererseits gibt es auch negative Externalitäten. Denn Innovatoren sind auch durch die Möglichkeit motiviert, die Gewinne der etablierten Unternehmen zu erobern. Dieser «Business Stealing»-Effekt führt allerdings zu keinem sozialen Mehrwert. Empirisch gesehen überwiegen auf der aggregierten Ebene insgesamt die positiven Externalitäten gegenüber den negativen. Jedoch können in einigen Sektoren mit häufigen, aber marginalen Innovationen die negativen Externalitäten überwiegen.

Empirische Beweise?

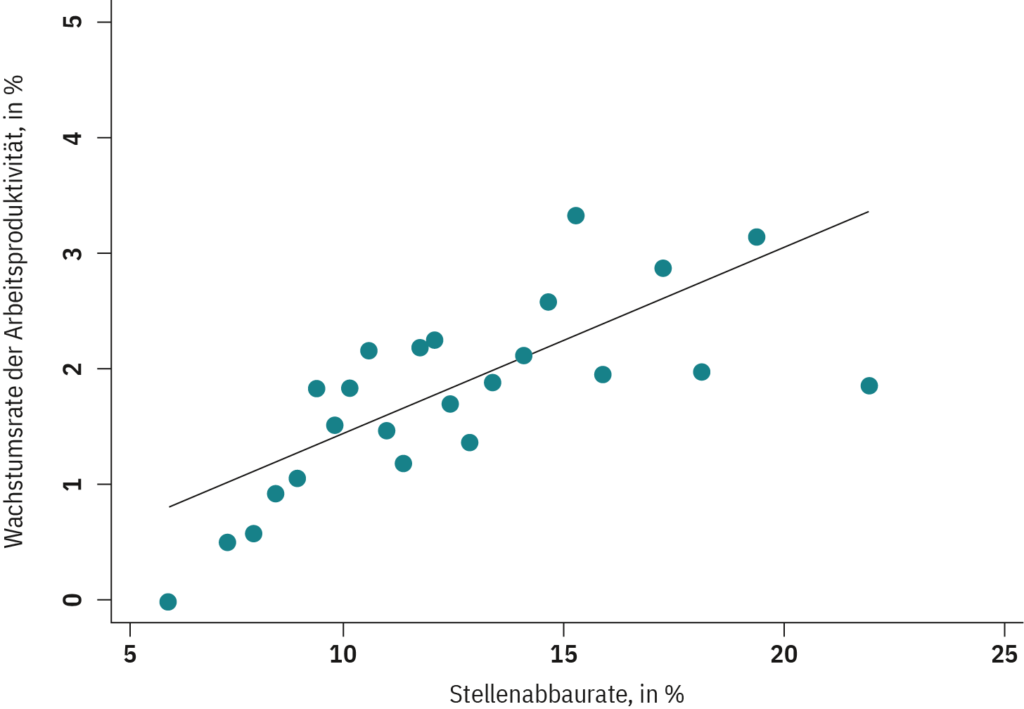

Doch lässt sich dieser theoretische Zusammenhang zwischen Wachstum und Umwälzung auch empirisch dokumentieren? Mehrere Ökonomen[2] haben dazu die Fluktuationsrate in einem bestimmten Sektor gemessen: Wie viele Arbeitsplätze werden in einem Jahr geschaffen und vernichtet? Wie viele Unternehmen werden gegründet, und wie viele gehen zugrunde? Das Wachstum der Arbeitsproduktivität korreliert positiv mit diesen Messgrössen zwischen US-Branchen und über die Zeit (siehe Abbildung). Das heisst: Branchen und Perioden mit grösserer Unternehmensdynamik weisen schnelleres Wachstum auf – genau wie im Modell[3] von Aghion und Howitt.

Je höher der (Brutto-)Stellenabbau, desto höher die Arbeitsproduktivität in dieser Branche (USA, 1988–2022)

Politik kann unterstützen

Da Innovationen Gewinner und Verlierer hervorbringen, versuchen etablierte Unternehmen oft den Markteintritt zu blockieren. Und da Innovationen auch Profite generieren, werden oft Ungleichheiten angeprangert. Sowohl in Mokyrs historischer Analyse als auch bei Aghion und Howitt sind Institutionen und Politik deshalb wichtige Stellschrauben, um Wandel zu ermöglichen. So kann die Politik beispielsweise die Erträge aus disruptiven Innovationen breiter verteilen, betroffene Arbeiter absichern und so Unterstützung für Veränderungen schaffen.

Heute ist der Ansatz von Aghion und Howitt zum Standardmodell in der Wachstumsökonomie geworden. Indem sie Unternehmer und Unternehmen in den Mittelpunkt stellen, ebneten sie mit ihrem Modell den Weg für empirische Arbeiten mit Mikrodaten auf Unternehmensebene. Aufbauend insbesondere auf weiterführenden Arbeiten[4], verwenden Ökonomen heute Unternehmensdaten, um zu quantifizieren, wie viel Wachstum von neuen Marktteilnehmern gegenüber etablierten Unternehmen und wie viel von der Verbesserung bestehender Produkte vs. die Expansion in neue Produktlinien stammt.

Aktuelle Implikationen

Die Untersuchung von Wirtschaftswachstum und Innovation ist hochaktuell: Sind die heutigen Superstarunternehmen so profitabel, weil sie innovativ sind oder weil sie Innovationen blockieren? Je nach Antwort wird sich das auf das künftige Wirtschaftswachstum auswirken. Eine andere Frage ist: Wie können wir Wachstum und ökologische Nachhaltigkeit in Einklang bringen? Einige Antworten auf diese drängenden Fragen finden sich in Modellen, die direkt auf dem Aghion-Howitt-Modell aufbauen.

So erklärt beispielsweise der letztjährige Nobelpreisträger Daron Acemoglu gemeinsam mit David Hémous und anderen Forschern, dass aufgrund der Externalitäten des «Auf den Schultern von Riesen»-Effekts die grüne Transition eine andere Innovationspolitik erfordert, die mehr grüne Innovationen hervorbringt. Diese sollte speziell auf saubere Technologien ausgerichtet sein. Und eine Studie von Philippe Aghion, Timo Boppart und anderen Forschern analysiert, wie sich das qualitative und das quantitative Wachstum voneinander abgekoppelt haben. Das hat die Umweltbelastung des Wachstumsprozesses gedämpft.

Aghion und Mokyr an der Universität Zürich

Insgesamt haben uns die Preisträger ein Verständnis dafür vermittelt, was hinter anhaltendem Wirtschaftswachstum steckt und wie die Politik diesen Prozess beeinflussen kann. Dieses Wissen wird von unschätzbarem Wert sein, um die bevorstehenden Herausforderungen zu bewältigen und den Wachstumsprozess in eine Richtung zu lenken, die den grössten Nutzen für die Menschheit bringt.

Philippe Aghion und Joel Mokyr sind beide häufige Gäste in Zürich und Mitglieder des Beirats des UBS Center am Department of Economics der Universität Zürich. Auch persönlich hatten wir beide das Glück, gemeinsam mit Philippe Aghion zu publizieren und seine Begeisterung für die Forschung zu teilen. So war Philippe Aghion etwa der Doktorvater von David Hémous, und wir haben beide im Laufe der Jahre enorm von Philippe Aghions grosszügiger Unterstützung profitiert.

Literaturverzeichnis

- Acemoglu, D., P. Aghion, L. Bursztyn, und D. Hémous (2012). The Environment and Directed Technical Change. American Economic Review, 102(1), pp. 131–166.

- Aghion, P., T. Boppart, M. Peters, M. Schwartzman und F. Zilibotti (2025). A Theory of Endogenous Degrowth and Environmental Sustainability. No. w33634. National Bureau of Economic Research, 2025.

- Aghion, P. und P. Howitt (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction. Econometrica 60(2), 323–351.

- Broadberry, S., B. M. Campbell, A. Klein, M. Overton und B. Van Leeuwen (2015). British Economic Growth, 1270–1870. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

- Davis, S. J. und J. Haltiwanger (1992). Gross Job Creation, Gross Job Destruction, and Employment Reallocation. The Quarterly Journal of Economics 107(3), 819–863.

- Klette, T. und S. Kortum (2004). Innovating Firms and Aggregate Innovation. Journal of Political Economy 112(5), 986–1018.

Bibliographie

- Acemoglu, D., P. Aghion, L. Bursztyn, und D. Hémous (2012). The Environment and Directed Technical Change. American Economic Review, 102(1), pp. 131–166.

- Aghion, P., T. Boppart, M. Peters, M. Schwartzman und F. Zilibotti (2025). A Theory of Endogenous Degrowth and Environmental Sustainability. No. w33634. National Bureau of Economic Research, 2025.

- Aghion, P. und P. Howitt (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction. Econometrica 60(2), 323–351.

- Broadberry, S., B. M. Campbell, A. Klein, M. Overton und B. Van Leeuwen (2015). British Economic Growth, 1270–1870. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

- Davis, S. J. und J. Haltiwanger (1992). Gross Job Creation, Gross Job Destruction, and Employment Reallocation. The Quarterly Journal of Economics 107(3), 819–863.

- Klette, T. und S. Kortum (2004). Innovating Firms and Aggregate Innovation. Journal of Political Economy 112(5), 986–1018.

Zitiervorschlag: Boppart, Timo; Hémous, David (2025). Nobelpreis: Schöpferische Zerstörung für anhaltendes Wirtschaftswachstum. Die Volkswirtschaft, 25. November.