Nicht nur das Durchschnittsalter im US-Apprenticeship-System ist deutlich höher als in der Schweiz – auch sonst funktionieren die beiden Systeme unterschiedlich. (Bild: Keystone)

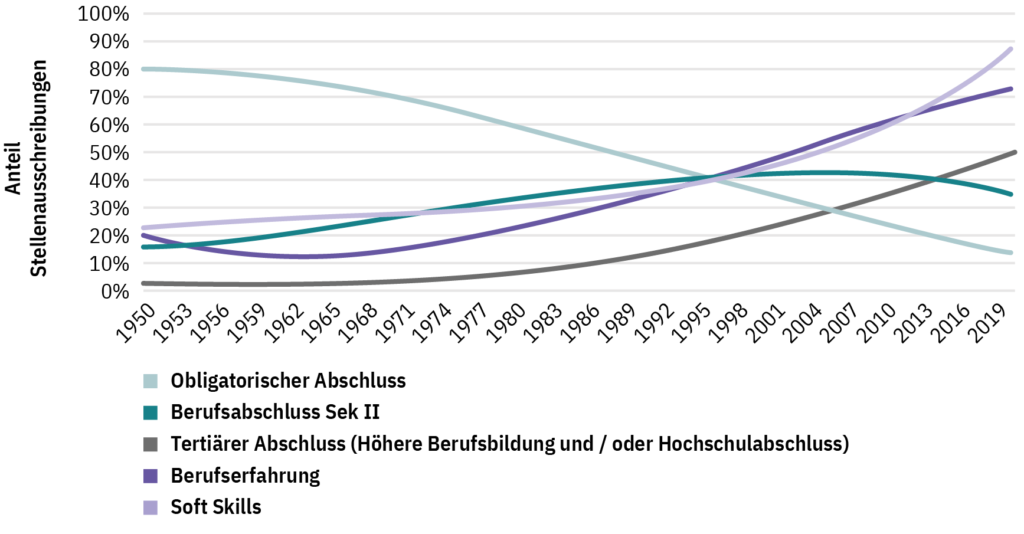

Künstliche Intelligenz, Roboter, digitale Geschäftsmodelle: Die digitale Transformation verändert unsere Welt rasant. Die schnellen Veränderungen im Arbeitsmarkt verschieben den Fokus der Unternehmen von Fach- zu Sozialkompetenzen. Der Stellenmarktmonitor Schweiz der Universität Zürich zeigt klar, dass Soft Skills wie etwa Teamfähigkeit, Resilienz, Proaktivität aber auch Berufserfahrung in der Schweiz stark an Bedeutung gewinnen (siehe Abbildung 1). Beides lässt sich in Vollzeitschulen oder Hochschulen nur begrenzt vermitteln. Unsere Studie zeigt: Wer über Berufserfahrung vor Abschluss des Hochschulstudiums verfügt, hat Vorteile beim Übertritt in den Arbeitsmarkt.[1]

Abb. 1: Soft Skills und Arbeitserfahrung werden gemäss Schweizer Stellenausschreibungen immer begehrter (1950–2020)

Dank ihrem starken dualen Berufsbildungssystem mit beruflicher Grundbildung auf der Sekundarstufe II und höherer Berufsbildung auf der Tertiärstufe ist die Schweiz als KMU-Wirtschaft gut aufgestellt. In diesem System wird den Lernenden und Studierenden in Berufsfachschulen und in Institutionen der höheren Berufsbildung theoretisches Wissen vermittelt, das sie im Betrieb mit praktischem Berufswissen verbinden. Ein ähnliches System gibt es auch in Deutschland und Österreich.

Andere Länder wie Italien, Frankreich oder auch die USA mit ihrer «College for all»-Strategie tun sich deutlich schwerer. In diesen Ländern gibt es meist nur allgemeinbildende und akademische Bildungsprogramme oder Berufsbildung, die ausschliesslich in der Schule stattfinden und nicht mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts abgestimmt sind.

Wie das Bildungssystem den Arbeitsmarkt prägt

Wir haben Unternehmensbefragungen im US-Bundesstaat Colorado, in Usbekistan und Nepal durchgeführt.[2] Die Resultate bestätigen den Schweizer Trend: Soft Skills gewinnen gegenüber Fachkompetenzen überall an Bedeutung. Sie sind transferierbar und können in verschiedenen Jobs angewendet werden.

Unsere Analysen zeigen auch, dass Struktur und Governance[3] der Bildungssysteme die Arbeitsmarktergebnisse prägen – so etwa die (Jugend-)Arbeitslosigkeit oder die Quote der Jugendlichen, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden. Wer die Organisationen der Arbeitswelt, welche die Betriebe vertreten, in die Entwicklung von Bildungsprogrammen einbezieht, bereitet die Nachwuchskräfte besser auf den Arbeitsmarkt vor. Denn die Betriebe wissen am besten, welche Fachleute sie morgen benötigen. Länder mit dieser Art von Governance und mit durchlässigen Systemen – wie Deutschland, Österreich und die Schweiz – erfüllen Arbeitsmarktbedürfnisse besser und erleichtern Jugendlichen den Berufseinstieg. Durch die Kombination von Allgemeinbildung, akademischen Ausbildungen und Berufsbildung auf Sekundar- und Tertiärstufe können alle Menschen im Lauf ihrer Karriere auf- und umsteigen, was den Einstieg über die berufliche Grundbildung besonders attraktiv macht.

Die digitale Transformation verstärkt den Druck, formale Bildungsprogramme eng mit Unternehmen zu verzahnen. Bildungssysteme ohne diese Zusammenarbeit zwischen den Akteuren des Bildungs- und Beschäftigungssystems können die geforderten Kompetenzen kaum mehr liefern. Denn die Anpassung von nationalen Bildungsplänen (Curricula) dauert im Verhältnis zur rasanten Veränderung auf dem Arbeitsmarkt zu langsam. Wer den Grossteil seiner Ausbildung im Betrieb lernt und arbeitet, kann auf den neusten Technologien lernen und erwirbt die geforderten Soft Skills in einer professionellen Arbeitsumgebung mit vielen Vorbildern. Darum sind viele Länder am schweizerischen Bildungssystem interessiert. Sie wollen verstehen, warum dies hier besonders gut gelingt.

Ein Vergleich zwischen den USA und der Schweiz

Doch kann man unser Bildungssystem so einfach exportieren? Kurz gesagt: Nein. Politische, ökonomische, institutionelle und kulturelle Rahmenbedingungen unterscheiden sich zu stark – selbst Deutschland und Österreich weichen trotz dualer Tradition von der Schweiz ab. In Deutschland ist der Einfluss der Gewerkschaften auf die Berufsbildung viel grösser als bei uns, weshalb die Berufslehren im Durchschnitt nicht zu einem Nettonutzen für die Betriebe führen. Österreich setzt Subventionen ein, um Betriebe für die Ausbildung zu gewinnen, was die Schweiz nicht macht. Generell ist in den meisten anderen Ländern die allgemeinbildende, akademische Bildung oft der einzige Weg in die Arbeitswelt, was Jugendlichen den Arbeitsmarkteintritt zunehmend erschwert.

Dennoch können andere Länder von uns lernen. Dekontextualisiert man den kulturellen, institutionellen und politischen Kontext und betrachtet die Funktionen eines Bildungssystems, zeigen sich Ansätze zur Verbesserung. Mit Forschungsresultaten können wir erklären, warum unser System so gut funktioniert. Dies ermöglicht Reformverantwortlichen in anderen Ländern, funktionale Äquivalenzen in ihrem System zu erkennen und zu stärken.

Ein Beispiel: Die USA interessieren sich für unser Berufsbildungssystem. Sie verfügen derzeit bereits über ein «Apprenticeship System», das funktional aber einzig der Arbeitsmarktintegration dient. Infolge fehlenden anerkannten Abschlusses ist es weder attraktiv für Jugendliche, noch ist es mit dem Bildungssystem verknüpft. In der Schweiz wird das Wort «Apprenticeship» mit «Berufslehre im Betrieb» übersetzt. Die Berufslehre ist hierzulande Teil der gesetzlich verankerten dualen Grundbildung, welche Auf- und Umstieg im Bildungssystem ermöglicht – zwei unterschiedliche Funktionen, die in der Tabelle gegenübergestellt werden.

Unterschiede zwischen dem «US Apprenticeship» und der dualen beruflichen Grundbildung in der Schweiz

| USA | Schweiz | |

|---|---|---|

| Funktion |

Arbeitsmarktintegration von Arbeitslosen (eher vergleichbar mit Semo-Motivationssemester[4] in der Schweiz) |

Berufliche Grundbildung für den Ersteinstieg in den Arbeitsmarkt sowie für Auf- und Umstiege im Bildungssystem |

| Gesetzlich anerkanntes Bildungsprogramm | Nein | Ja |

| Durchschnittliches Eintrittsalter | 29 Jahre | 17 Jahre |

| Dauer | Von 3 bis 48 Monaten, grosse Variation in der Qualität | 2-, 3- oder 4-jährige berufliche Grundbildungsprogramme basierend auf einem qualitätsgeprüften eidgenössischen Bildungsstandard |

| Bildungsinhalt | Meist sehr eng auf die Bedürfnisse des einzelnen Betriebs ausgerichtet | Sehr breite Kompetenzbündel, die auf die gesamte Branche ausgerichtet sind |

| ISCED[5]-Zuordnung | Nein | Ja (Level 3–5) |

| Zwingende Allgemeinbildung in einer Berufsfachschule | Nein, basiert auf Freiwilligkeit | Ja, 1–2 Tage pro Woche |

| Abschluss/Diplom (von der zuständigen Bildungsbehörde anerkannt) |

Nein | Ja |

| Involvierte Akteure | Einzelne Firma, Arbeitsmarktbehörden | Berufsverbände, Mitgliedsfirmen, Bildungsbehörden auf Bundes- und Kantonsebene, Schulen |

| Gewährleistete Mobilität im Arbeitsmarkt und innerhalb des Bildungssystems | Nein | Ja, da national anerkannter Bildungsabschluss |

Schweizer Support für Indiana und Usbekistan

Da «US registered apprenticeships» unattraktiv und nicht bildungsanschlussfähig sind, suchen über zehn Bundesstaaten nach Lösungen. Der Bundesstaat Indiana will etwa die Schulabbrecherquote an den Highschools (vergleichbar mit Gymnasien) senken und setzt dabei auf enge Kooperation mit Betrieben. Gemeinsam mit neuen Branchenorganisationen – etwa der Indiana Banking Association – wird zurzeit geprüft, ob Branchenorganisationen zusammen mit Schulen Programme entwickeln können, . Zudem erwägt Indiana, neben Hochschulen auf der tertiären Bildungsstufe auch höhere Berufsbildungsabschlüsse einzuführen, um Bildungskarriere-Sackgassen zu vermeiden – ein wichtiger Schritt für den KMU-geprägten Bundesstaat.

In anderen Ländern entstehen ähnliche Kooperationen. In Usbekistan stockt das Tourismuswachstum, da Hochschulabsolventen kaum langfristig in der Branche bleiben und es an qualifizierten Berufsfachleuten fehlt. Die Hotelindustrie übernimmt deshalb Verantwortung und klärt mit den Bildungsbehörden ihre Rollen und Zuständigkeiten, um Nachwuchs und Qualität gemeinsam zu sichern. Unser Center on the Economics and Management of Education and Training Systems (Cemets) an der ETH Zürich unterstützt diese Bemühungen mit Forschung, um Besonderheiten und Chancen im System zu identifizieren und kontextgerechte Lösungen mit den Partnern zu entwickeln.

Institutionelle Reformen brauchen Zeit – schnelle Erfolge gibt es nicht. Nach über zehn Jahren Zusammenarbeit mit vielen Ländern und US-Bundesstaaten zeigt sich: Nachhaltigkeit entsteht, wenn man gemeinsam evidenzbasiert vorangeht, aus Fehlern lernt und auch kleine Erfolge auf dem Weg zur langfristigen Wirkung feiert. Das Cemets feierte dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen und kann in zahlreichen Ländern einen Impact vorweisen.

- Oswald-Egg und Renold (2021). []

- Nepal: Renold et al. (2024a). Usbekistan: Renold et al. (2024b). Colorado (USA): Renold et al. (2017). []

- Die Struktur eines Bildungssystems erkennt man an den verschiedenen Bildungsstufen und den entsprechenden formalen Bildungsprogrammen. Die Governance umfasst sämtliche Akteure aus Bildungs- und Beschäftigungssystem, welche die Bildungsprogramme gestalten, durchführen und evaluieren. []

- Siehe Weber, Markus (2003). Motivationssemester – ein Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit. In: «Die Volkswirtschaft», 08-2003 []

- ISCED steht für die von der Unesco definierten Internationalen Standardklassifikation der Bildungsstufen. []

Literaturverzeichnis

- Oswald-Egg, M. E. und U. Renold (2021). No Experience, No Employment: The Effect of Vocational Education and Training Work Experience on Labour Market Outcomes after Higher Education. Economics of Education Review 80. Februar.

- Renold, U., U. Bhandari, P. McDonald, E. Lickert, A. Sharma und S. Subedi (2024a). Constitutional Reform and Its Impact on TVET Industry in Nepal: Fourth Report in Support of Developing Understanding and Finding the Way Forward for Federalizing the TVET Sector in Nepal – Organized Industry. CES Studies Vol 49, Zurich: ETH Zurich.

- Renold, U., K. Marie Caves und M. A. Palayil (2024b). Skills Shortage and Training Trends: Results of a Study on Employers’ Willingness to Train in the Hospitality Sector in Uzbekistan. CES Studies, Vol. 46, Zurich: ETH Zurich.

- Renold, U., T. Bolli, K. Caves, J. Buergi (2017). Training for Growth: Skills Shortage and Companies’ Willingness to Train in Colorado. An Application of the KOF Willingness to Train Survey. KOF Studies, No. 94, June 2017.

Bibliographie

- Oswald-Egg, M. E. und U. Renold (2021). No Experience, No Employment: The Effect of Vocational Education and Training Work Experience on Labour Market Outcomes after Higher Education. Economics of Education Review 80. Februar.

- Renold, U., U. Bhandari, P. McDonald, E. Lickert, A. Sharma und S. Subedi (2024a). Constitutional Reform and Its Impact on TVET Industry in Nepal: Fourth Report in Support of Developing Understanding and Finding the Way Forward for Federalizing the TVET Sector in Nepal – Organized Industry. CES Studies Vol 49, Zurich: ETH Zurich.

- Renold, U., K. Marie Caves und M. A. Palayil (2024b). Skills Shortage and Training Trends: Results of a Study on Employers’ Willingness to Train in the Hospitality Sector in Uzbekistan. CES Studies, Vol. 46, Zurich: ETH Zurich.

- Renold, U., T. Bolli, K. Caves, J. Buergi (2017). Training for Growth: Skills Shortage and Companies’ Willingness to Train in Colorado. An Application of the KOF Willingness to Train Survey. KOF Studies, No. 94, June 2017.

Zitiervorschlag: Renold, Ursula (2025). Ist die Schweizer Berufsbildung exportierbar? Die Volkswirtschaft, 06. Oktober.