Recruiting verändert sich: Kompetenz schlägt Lebenslauf

Zuerst Konzertpianistin, dann Bundesrätin: Simonetta Sommaruga zeigt, dass ein Lebenslauf nicht geradlinig sein muss. (Bild: Keystone)

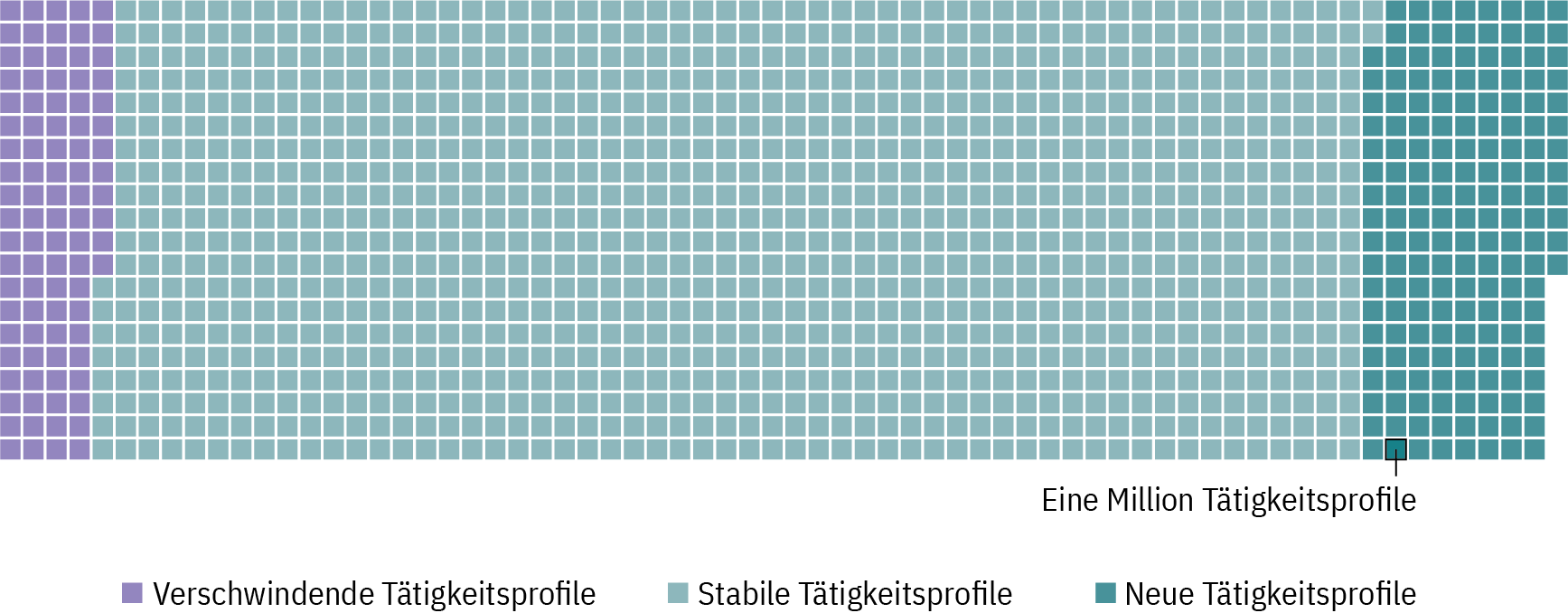

Laut einer eben veröffentlichten Studie des World Economic Forum entstehen bis 2030 weltweit rund 170 Millionen neue Tätigkeitsprofile, während 92 Millionen verschwinden (siehe Abbildung). Das entspricht einer strukturellen Verschiebung von 22 Prozent.[1] So ist zum Beispiel Datenethiker ein neues Tätigkeitsprofil, das vor wenigen Jahren kaum existierte. Datenerfasser hingegen könnte wegfallen, weil diese Aufgaben automatisiert werden. In der Schweiz rechnen Unternehmen, dass sich 41 Prozent der heute für einen durchschnittlichen Job benötigten Kernkompetenzen verändern – mehr als im globalen Durchschnitt.[2] Die Studie identifiziert eine Vielzahl an Fähigkeiten, die je nach Branche an Bedeutung gewinnen oder verlieren – von klassischen Fachkenntnissen bis hin zu sogenannten Soft Skills. Besonders gefragt sind technologische Fähigkeiten, analytisches Denken, Prozessverständnis und soziale Kompetenzen.

Gleichzeitig erwarten Schweizer Unternehmen eine Umverteilung von 14 Prozent der Arbeitskräfte auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, ausgelöst durch technologische Innovationen und demografische Entwicklungen.[3] Der Schweizer Arbeitsmarkt gilt zwar als stabil, ist aber nicht immun gegen Veränderungen. Der Fokus verschiebt sich auch hier: Abschlüsse und Berufsjahre verlieren an Bedeutung. Lernfähigkeit, Anpassungsbereitschaft und Entwicklungspotenzial treten in den Vordergrund.[4]

Auch die Mitarbeitenden denken um. Sie suchen nicht mehr nur einen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch eine sinnhafte Tätigkeit, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und mehr Flexibilität. Die emotionale Bindung an Arbeitgeber ist brüchiger geworden, der Wunsch nach individueller Entfaltung wächst. Menschen wollen ein Umfeld, das ihr Potenzial erkennt und auch nutzt.

Bis 2030 verschwinden weltweit 92 Millionen Tätigkeitsprofile – 170 Millionen neue entstehen

Kompetenz statt Karriereweg

Früher war Recruiting ein Rückblick: je länger der Lebenslauf, desto besser. Je geradliniger der Weg, desto überzeugender. Heute reicht das nicht mehr. Denn in einer Welt, in der fast jede zweite Kompetenz bis 2030 irrelevant wird, braucht es einen neuen Blick. Hier kommt Skills-basiertes Recruiting ins Spiel. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wer kann wachsen, mitlernen, sich einbringen?

Potenzial zeigt sich oft dort, wo man es nicht vermutet. Eine Mitarbeiterin im Kundendienst, die Konflikte empathisch und lösungsorientiert löst, besitzt Führungspotenzial und Kommunikationsstärke – unabhängig von ihrer aktuellen Position. Oder ein Quereinsteiger, der sich autodidaktisch in Datenanalyse einarbeitet, kann in kurzer Zeit zum wertvollen Impulsgeber für datengetriebene Entscheidungen werden. Solche Beispiele zeigen: Kompetenzen entstehen dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen, mitdenken und ihre Fähigkeiten in realen Situationen unter Beweis stellen – unabhängig vom Lebenslauf.

Unternehmen müssen den Mut haben, über klassische Stellenprofile hinauszudenken. Sie müssen Aufgaben in konkrete Situationen – sogenannte Use Cases – übersetzen. Darauf muss der gesamte Recruitingprozess ausgerichtet sein: von der Sprache in Stellenanzeigen bis zur Gestaltung von Interviews und Assessments. Statt Bewerbende nach starren Kriterien auszuwählen, braucht es Prozesse, die Fähigkeiten sichtbar machen, auch wenn sie aus einem anderen Umfeld stammen. So dürfen Bewerbende ihre erzielten Ergebnisse auf neue Einsatzgebiete übertragen und sich so weiterentwickeln (siehe Tabelle).

Recruiting neu ausrichten

Im klassischen Recruiting dominiert häufig ein lineares Denkmuster: Wer ein Team von hundert Personen führen soll, muss zuvor ein Team ähnlicher Grösse geleitet haben. Doch wer Skills-basiert sucht, stellt eine andere Frage: Was braucht es wirklich für diese Rolle? Vielleicht ist es weniger die Anzahl direkt geführter Mitarbeitender als vielmehr die Fähigkeit, komplexe Verantwortung zu übernehmen, Prioritäten unter Unsicherheit zu setzen oder Menschen durch den Wandel zu begleiten. Ein Beispiel: Jemand führte bislang nur kleinere Teams, koordinierte aber ein Grossprojekt mit über hundert Beteiligten aus verschiedenen Bereichen. Diese Person bringt vielleicht die relevantere Erfahrung mit als jemand mit klassischer Linienführung in stabilen Strukturen. Skills-basierte Suche erlaubt es, solche Profile nicht nur zu erkennen, sondern auch zuzulassen, und erweitert den Horizont von Organisationen, die nach Zukunftspotenzial statt nach Vergangenheitserfolg suchen.

Damit verändert sich auch die Rolle von Führungskräften: Erstens müssen sie lernen, Kompetenzen nicht nur zu verwalten, sondern sichtbar zu machen und differenziert zu bewerten. Das bedeutet auch, offen zu sein für nicht lineare Lebensläufe, übertragbare Fähigkeiten und neue Kombinationen von Erfahrung und Potenzial. Zweitens braucht es ein neues Führungsverständnis: mehr Coaching entlang individueller Stärken. Eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Gallup zeigt: Regelmässiges, stärkenbasiertes Feedback vervierfacht das Engagement der Mitarbeitenden – doch nur 21 Prozent der Führungskräfte geben dieses Feedback im Alltag.[5] Wer Entwicklung ermöglichen will, muss zuerst die Fähigkeiten sichtbar machen.

Stationen vs. Skills – zwei Recruiting-Welten im Vergleich

| Stationen-basiertes Recruiting | Skill-basiertes Recruiting | |

| Fokus | Titel, Abschlüsse, Berufsjahre | Nachgewiesene Fähigkeiten, Potenziale |

| Beurteilungsgrundlage | Lebenslauf, Zeugnisse, Positionen | Kompetenzprofile, beobachtbare Erfahrungen |

| Suchlogik | «Wer hat diese Stelle schon gemacht?» | «Wer kann diese Aufgabe übernehmen?» |

| Technologieeinsatz | Keyword-Suche, manuelles Screening | Semantische Analyse, KI-Matching |

| Risiken | Overengineering, Potenzial übersehen | Lernbereitschaft überschätzt (bei fehlendem Abgleich) |

| Chancen | Reproduzierbarkeit, klare Linien | Diversität, Chancengleichheit, Entwicklung |

Auch Human Resources (HR) verändert sich: Es wird vom Dienstleister zum strategischen Partner. Mit klaren Prozessen und einem langfristigen Blick auf Kompetenzen und Entwicklung erkennt HR sowohl bestehende Stärken als auch Potenzial und macht es für die Organisation gezielt nutzbar. Künstliche Intelligenz kann diesen Wandel gezielt unterstützen, indem sie Routinetätigkeiten automatisiert und Zeit für strategische Entscheidungen schafft. Oft wird im Zusammenhang mit KI über Diskriminierung gesprochen, doch sie kann auch im positiven Sinne wirken: KI-basierte Systeme analysieren Lebensläufe systematisch, erkennen Fähigkeiten, Muster und Entwicklungspotenziale. Zwar können erfahrene Rekrutierende solche Zusammenhänge auch erkennen, doch unter Zeitdruck, mit begrenztem Kontext oder unbewussten Biases bleiben sie oft verborgen. Skills-Ontologien helfen hier, Verbindungen sichtbar zu machen.

Viele Skills stehen nicht explizit im Lebenslauf, sondern stecken in Nebensätzen oder Kontexten: etwa Gremienarbeit, zivilgesellschaftliches Engagement oder interne Taskforces. KI erkennt in solchen Angaben Muster, verknüpft sie mit Kompetenzprofilen und ordnet sie relevanten Fähigkeiten wie Führung, Projektmanagement oder Verhandlungsgeschick zu. So werden Stärken sichtbar, die sonst nicht systematisch erfasst würden – insbesondere bei nicht linearen Laufbahnen oder Quereinsteigenden.

Doch um Fähigkeiten im Unternehmen sichtbar und nutzbar zu machen, braucht es nicht zwingend grosse Systeme. Oft reichen kleine, bewusste Veränderungen im Denken und Handeln. Statt den Titel zu benennen (z. B. Sachbearbeiter:in HR), sollten die Aufgaben klar beschrieben werden, etwa «betreut Monatsabschlüsse, arbeitet mit Excel, berät Mitarbeitende». Auch sollten Fähigkeiten erfasst werden: Wer weiss, was Mitarbeitende wirklich können – zum Beispiel durch gezielte Gespräche oder einfache Kompetenzprofile –, kann Talente besser entwickeln und intern einsetzen. Wenn bekannt ist, welche Fähigkeiten vorhanden sind, lassen sich Pensionierungen, Umstrukturierungen oder neue Projekte frühzeitig mit Umschulungen oder Job-Rotation abfedern.

Wer heute als Arbeitskraft erfolgreich sein will, sollte die eigenen Leistungen und Erfahrungen gezielt greifbar machen – anhand konkreter Resultate, realer Situationen und Fähigkeiten, die sich auf neue Kontexte übertragen lassen. Das heisst nicht nur dokumentieren, was war («Ich war im Marketing tätig»), sondern demonstrieren, was möglich ist («Ich habe eine Kampagne entwickelt, die die Klickrate um 30 Prozent gesteigert hat»). Dazu gehört, die eigenen Fähigkeiten selbstbewusst zu kommunizieren, etwa über Projektbeispiele. Wer zeigen kann, wie Kompetenzen in unterschiedlichen Situationen wirksam wurden, wird nicht nur als qualifiziert, sondern als zukunftsfähig wahrgenommen.

Wirtschaftliche Resilienz durch Kompetenz

Wenn Unternehmen Fähigkeiten statt Lebensläufe ins Zentrum ihrer Personalarbeit stellen, entsteht ein zukunftsfähiger Arbeitsmarkt. Denn durch eine präzisere Passung zwischen Aufgabe und Fähigkeit sinkt die Wahrscheinlichkeit von Fehlbesetzungen. Gleichzeitig steigt die Produktivität, weil Mitarbeitende dort eingesetzt werden, wo sie ihre Stärken tatsächlich entfalten können.

Auch für Arbeitnehmende ist das ein Gewinn: Wer sich mit den Anforderungen identifiziert und Entwicklungsperspektiven erkennt, ist motivierter und bleibt länger. Das bringt nicht nur mehr Chancen, sondern auch mehr Abwechslung und Gestaltungsspielraum im Job. Wenn nicht das «Schon-gemacht-Haben» zählt, sondern das «Zutrauen und Lernen», dann verändert sich auch das Job-Setting: Persönliche Interessen finden mehr Raum, und die wahrgenommene Sinnhaftigkeit steigt. Indem Unternehmen Potenziale frühzeitig erkennen, interne Mobilität ermöglichen und Lernpfade gestalten, entsteht ein dynamisches Arbeitsumfeld.

Ein kompetenzbasierter Ansatz verändert dabei nicht nur, wie Talente gefunden werden, sondern auch, wer Chancen erhält. Wer seine Fähigkeiten sichtbar machen kann – unabhängig von Abschluss, Herkunft oder Lücken im Lebenslauf –, bekommt Zugang zu neuen beruflichen Möglichkeiten. Besonders für Menschen mit nicht linearen Karrieren, für Quer- oder Wiedereinsteigende und für Ältere entsteht so ein fairerer Zugang zum Arbeitsmarkt. Skills-basiertes Recruiting wird damit zum strategischen Hebel für wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit und zum Türöffner für mehr Teilhabe.

Gute Voraussetzungen in der Schweiz

Die Schweiz bringt hervorragende Startbedingungen für diesen Wandel mit: ein gut ausgebautes Bildungssystem, innovationsfreudige Unternehmen und eine hohe Bereitschaft zur beruflichen Weiterbildung. Laut dem World Economic Forum investieren 96 Prozent der Schweizer Unternehmen gezielt in Up- und Reskilling-Massnahmen. Das ist deutlich mehr als im internationalen Vergleich.[6]

Damit diese Investitionen Wirkung zeigen, braucht es ein Umdenken auf mehreren Ebenen: Vertrauen in Entwicklung statt Perfektion beim Einstieg. Lernräume, die Menschen ermöglichen, in neue Rollen hineinzuwachsen und ihre Skills an den jeweiligen unternehmerischen Use Case zu adaptieren. Skills-basiertes Recruiting ist kein Zukunftsthema mehr, sondern der nächste logische Schritt.

Literaturverzeichnis

- Harter, J., und R. Pendell (2025). Global Engagement Falls for the Second Time Since 2009. Gallup. Global Engagement Falls for the Second Time Since 2009. 23. April.

- Messner, T. und R. Nobs (2025). Berufe wandeln sich. Die Volkswirtschaft.

- World Economic Forum (2024). Future of Jobs Report 2025. Genf: World Economic Forum.

Bibliographie

- Harter, J., und R. Pendell (2025). Global Engagement Falls for the Second Time Since 2009. Gallup. Global Engagement Falls for the Second Time Since 2009. 23. April.

- Messner, T. und R. Nobs (2025). Berufe wandeln sich. Die Volkswirtschaft.

- World Economic Forum (2024). Future of Jobs Report 2025. Genf: World Economic Forum.

Zitiervorschlag: Gebler, Verena; Schäfer, Dirk (2025). Recruiting verändert sich: Kompetenz schlägt Lebenslauf. Die Volkswirtschaft, 30. Juni.